我们的教育方式很大程度上是由原生家庭塑造的。许多父母发现,面对孩子时,自己嘴里冒出的话竟与童年时父母对自己说的一模一样,即使曾发誓绝不如此。这种"代际传递"并非偶然,而是深植于我们潜意识中的行为模式。本文将探讨原生家庭如何影响我们的育儿方式,并提供"二次养育"的方法,帮助我们打破不健康的循环。

常见的父母类型及其影响

专制型父母(Authoritarian Parenting)

特点:强调服从权威,忽视孩子情绪,认为"有情绪就代表麻烦"。

案例:七岁的小明考试得了85分,回家兴高采烈地展示成绩,专制型爸爸皱着眉头问:"其他15分去哪了?班上有没有人得满分?"小明的笑容凝固了,低声说:"有两个同学得了95分。"爸爸立即说:"看看别人,再看看你,差这么多,这次考试你根本就没好好准备。明天开始,电视不许看,游戏不许玩,先把成绩提上来再说。"

深层分析:专制型父母的行为根源在于他们自己曾经也是"被忽视的孩子"。他们从小学到的是:情绪最好不存在,因为有情绪就会惹麻烦。他们自己的情绪从未得到识别和梳理,因此面对孩子的情绪时,他们既没有能力去识别,也没有能力去共情。

影响:在这种环境中成长的孩子被迫吞下所有情绪。长期下来,他们会:

失去对情绪的觉察能力,导致成年后无缘无故爆发情绪

形成"我不重要"的自我认知

习惯性自责,认为任何问题都是自己的错

难以建立健康的边界感

一位成年女性回忆道:"小时候,不管我因什么感到不安,母亲总是说'有什么可怕的?胆子这么小。'我渐渐学会了把所有不安全感藏起来。现在我34岁了,面对任何困难都无法表达脆弱,因为我习惯了假装坚强,即使内心恐惧到极点。"

自恋型父母

特点:过度关注自己在他人眼中的形象,要求孩子完美以维护自己的面子。

案例:六岁的小芳在亲戚聚会上被要求表演钢琴,她因紧张弹错了几个音符。回家后,自恋型妈妈发火说:"你知道今天多丢人吗?阿姨们都在看我们笑话。我花那么多钱让你学琴,就是为了让你在大家面前出丑吗?表姐弹得多好,再看看你,简直是侮辱观众。下次聚会前,你必须把曲子练到滚瓜烂熟,否则干脆别承认是我女儿。"

深层分析:自恋型父母的育儿出发点是"我自己"而非孩子。他们往往也有自恋型的父母,这种模式在家族中代代相传。他们把孩子视为自己的延伸,孩子好就表示他们好,孩子不好就是对他们的否定。

影响:这种环境下的孩子会:

认为情绪是羞耻的,必须消灭它

形成"如果别人足够了解我,一定不会喜欢我"的自我认知

意识到父母的爱是有条件的,只爱"好的我"

不断追求完美但内心永远不安

成年后特别在意老人对自己孩子的评价,容易重复同样的模式

一位40岁的工程师分享:"我父亲总是在朋友面前夸我的成绩,但在家里对我的任何失误都不能容忍。高考前他对我说'如果考不上重点大学,就证明我这些年白养你了'。现在我对待自己的儿子,也不自觉地过度关注他在外人面前的表现,明知道这会给他带来压力,却控制不了自己的批评。"

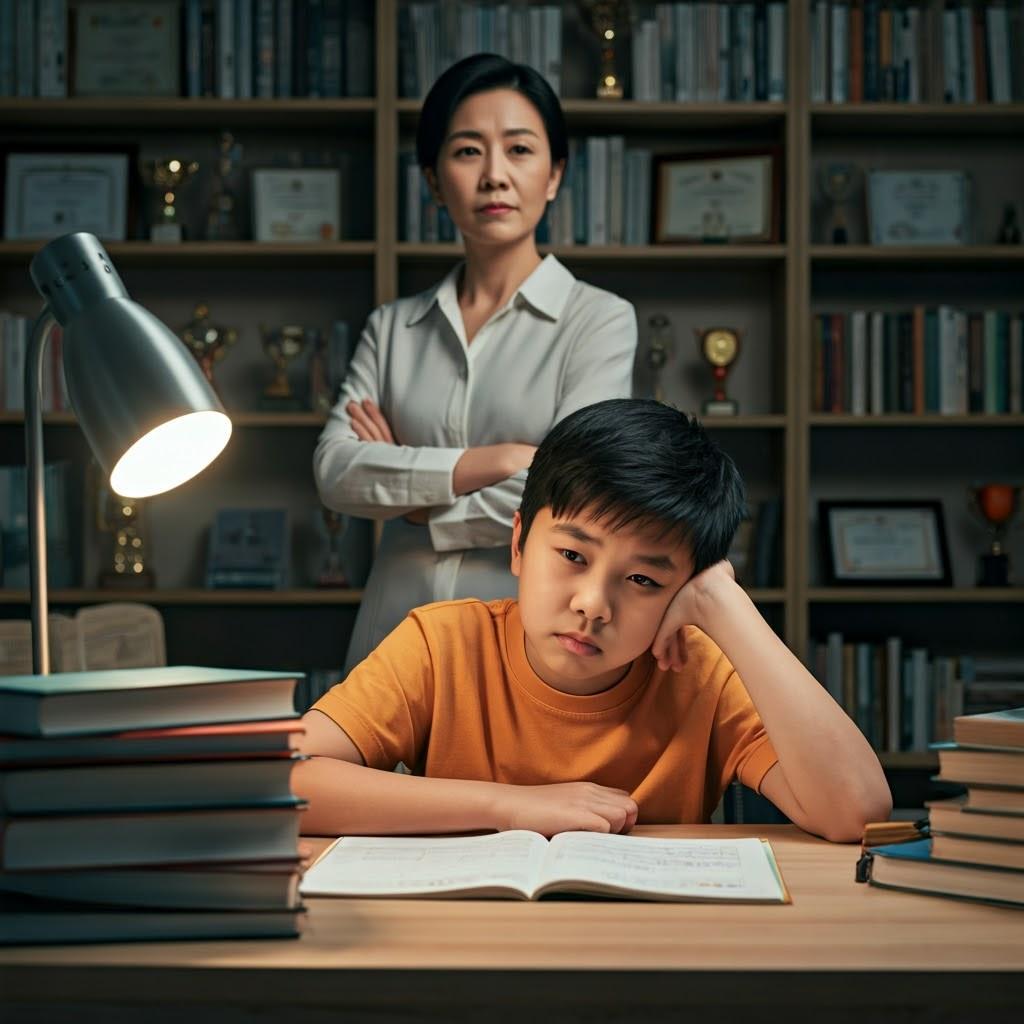

成就型/鸡娃型父母

特点:对孩子期望过高,推动孩子不断追求成就。

案例:九岁的小杰因为一周内参加了三个比赛而感到疲惫,对妈妈说想休息几天。成就型妈妈立刻说:"现在休息?这个世界上没有休息的机会。你知道有多少孩子比你更努力吗?刘家的孩子周末还上奥数培训,张家的孩子已经拿到了钢琴十级证书。我们牺牲这么多时间和金钱送你去各种班,就是为了让你有竞争力。你现在偷的每一点懒,将来都会变成别人超越你的机会。"

深层分析:健康的成就型父母会识别并支持孩子的天赋,成为孩子的垫脚石;不健康的则强迫孩子追求父母想要的成就,成为孩子的天花板。这种父母往往自己要么很成功,渴望孩子继续自己的辉煌;要么曾经有潜力但未实现理想,希望通过孩子弥补自己的遗憾。

影响:这类家庭的孩子会:

被迫否认自己的真实感受和兴趣

形成巨大的内在空虚感,物质和成就都填不满

以父母的开心满意为人生目标

难以发现并追求自己真正想要的生活

一位医生回忆:"从小学到高中,我生活的全部重心就是考试和排名。父母把我的成绩单贴在冰箱上,每次亲戚来都要展示一番。我考上医学院后,他们终于满意了,但我却感到内心空洞。我喜欢文学和艺术,却从来没有机会去探索。37岁那年,我开始学习绘画,那是我第一次感到发自内心的快乐。"

温柔说教型父母

特点:温柔但缺乏明确边界,过度用理性说教而忽视情感支持。

案例:八岁的小雨在学校与同学发生了争执,回家哭着说同学欺负她。温柔说教型爸爸说:"宝贝,咱们要学会换位思考。也许那个同学今天心情不好,或者他不是故意的。而且你也该反思一下,是不是你先做了什么让他不高兴的事情?咱们做人要宽容,不能老是计较。记住,以德报怨才是最好的回应方式。这样做不仅能展现你的素养,还能让对方认识到自己的错误..."

深层分析:这类父母往往知道要尊重孩子,但不知如何设立边界。他们用不符合孩子年龄的理性要求,期待孩子像成人一样思考和行动。当孩子无法达到这种期望时,他们只会反复说教,而非提供实际帮助。

影响:这样的环境对孩子的影响包括:

对父母的说教产生抵触,觉得"又来念经了"

缺乏边界感,难以在真实世界中适应规则

面对挫折时容易焦虑,不知如何处理负面情绪

长大后可能会把问题归咎于自己:"父母那么爱我,从不吼我,问题一定在我身上"

一位母亲分享:"我女儿九岁,每次她遇到困难,我都耐心地给她讲道理,分析各种可能性和解决方案。但最近她对我说'妈妈,你能不能不要说那么多,我只想要一个抱抱。'那一刻我才意识到,我的'理性分析'根本不是她需要的。"

忽视型父母(Neglectful Parenting)

特点:忙于自己的事情或沉迷于某种活动,与孩子几乎不产生有效互动。

案例:十岁的小刚放学回家,发现妈妈又在直播购物,爸爸在打游戏。老师让家长签阅的通知单放了一周都没人看。周末需要准备一个科技小制作,他独自尝试但失败了,求助父母时,爸爸随口说:"自己想办法,我忙着呢。"妈妈则说:"这么简单的事情都做不好,网上搜一下不就有教程吗?"

深层分析:这类父母可能沉溺于事业、游戏、社交媒体、赌博等,甚至是健身、减肥等看似积极的活动。他们往往来自于情绪被习惯性忽略的家庭,只在高光时刻得到肯定,因此形成了只有通过特定活动才能获得安全感的模式。

影响:被忽视的孩子会:

被迫过早独立,代理父母职责

错失学习管理冲动、遵守规则的机会

成为老师眼中的"老油条"

内心渴望被理解和关注,却习惯了隐藏这种渴望

缺乏安全感,却可能在外表现得异常独立

一位年轻父亲回忆:"我母亲沉迷电视剧,父亲总是在外应酬。十岁起,我就学会了自己煮面吃,伪造他们的签名交学校材料。老师们都认为我是个'懂事'的孩子,却不知道我多希望有人能关心我的学习和生活。现在我有了自己的孩子,发现自己下班后第一反应是看手机,而不是关注孩子的一天。这种行为模式太根深蒂固了。"

二次养育:重建健康的自我

如果你在上述描述中看到了自己原生家庭的影子,并发现自己正在无意识地重复同样的模式,别担心,"二次养育"可以帮助你打破这种循环。

什么是二次养育?

二次养育是指成年人有意识地弥补童年缺失的情感支持和引导,重新养育内在的自己。这个过程需要我们认识到,很多成年人的问题并非源于父母做错了什么,而是源于父母没有做过什么。

二次养育的核心要素

1. 情绪识别与表达能力

案例:一位父亲分享,当四岁的儿子在超市大哭要买玩具时,他感到极度愤怒,几乎要动手打孩子。后来他意识到,自己小时候表达需求时常被父亲暴力对待,因此看到儿子类似行为就被触发了童年创伤。

关键洞察:"伤害你的不是这个人或事,而是你对它们的解读。"我们的情绪反应往往源于童年未处理的伤痛,而这种解读方式和能力是可以通过后天训练提升的。

实践方法:

建立情绪词汇库,超越简单的"高兴"、"生气"、"难过"

练习在身体感受层面识别情绪(心跳加速、肌肉紧绷等)

在日记中反思强烈情绪反应背后的真正触发点

2. 建立健康的自我认知

案例:一位母亲从小被教导"女孩子要文静听话",任何活泼的表现都会被批评"不像女孩子"。长大后,她发现自己对女儿的要求也异常严格,总是批评她"太野""坐没坐相"。通过二次养育,她开始接纳女孩子也可以活泼好动,不必拘泥于传统性别规范。

关键洞察:我们内化的自我认知往往来自童年时期父母的反馈。如果父母只关注我们的缺失而非成就,我们可能会形成负面的自我认知。

实践方法:

列出原生家庭中形成的负面信念,如"我必须完美"、"表达需求是自私的"

辨识这些信念何时影响你的育儿方式

有意识地用积极、现实的信念替代,如"做得足够好就可以"

3. 设立健康边界

案例:一位父亲小时候在大人面前必须"绝对服从",任何反驳都会被视为"不尊重"。他对待九岁的女儿也采取同样的方式,要求她无条件听话。通过学习设立健康边界,他开始理解尊重不等于控制,并允许女儿在安全范围内表达不同意见。

关键洞察:健康的边界感是情感健康的基础,但许多原生家庭忽视了这一点。作为成年人,我们需要重新学习这项技能。

实践方法:

练习辨识身体对边界被侵犯的反应(不适感、焦虑等)

学习用"我"信息表达需求:"当...发生时,我感到..."

从小事开始练习说"不",逐渐建立边界感

4. 内在父母的培养

案例:一位母亲每次孩子犯错时,脑海中就会响起自己母亲严厉批评的声音,让她忍不住对孩子发火。通过二次养育,她学会了在内心培养一个温和但有原则的"内在母亲"形象,在面对孩子挑战行为时,先问自己:"一个有爱但有界限的母亲会如何回应?"

关键洞察:我们可以有意识地培养一个健康的"内在父母",用来替代原有的批判性内在声音。

实践方法:

想象你最理想的父母形象会如何支持当下的你

在日常育儿挑战中,用这个支持性声音替代批判性声音

对自己练习同理心,如同对待自己的孩子一样

二次养育的实际步骤

觉察:识别原生家庭对你的影响模式

接纳:承认并接纳这些影响,不批判原生家庭

反思:深入思考这些模式如何影响你的育儿方式

学习:获取健康育儿和自我成长的知识

练习:有意识地练习新的反应模式

寻求支持:必要时寻求专业帮助或加入支持群体

耐心:接受改变是渐进的,对自己保持耐心

三、结语:打破代际传递的勇气

原生家庭的影响根深蒂固,但不是不可改变的宿命。通过二次养育,我们可以填补童年缺失的部分,重建健康的自我认知,最终成为更好的父母。这不仅是对我们自己的救赎,也是对下一代最珍贵的礼物。

如一位成功经历二次养育的母亲所说:"当我看到女儿自信地表达自己的想法,而不是像我小时候那样害怕说错话,我知道我成功打破了家族的情感枷锁。这其中有许多痛苦的自我审视,但每当看到女儿的笑容,我知道这一切都值得。"

让回忆里的痛止于你,让高质量的爱始于你。每一次有意识的选择,都是对代际传递说"不"的勇气,也是为我们的孩子创造更光明未来的希望。