一、并不罕见

一、并不罕见20%-30%的儿童有严重的就寝问题或夜醒问题,所有年龄段都可存在行为睡眠问题:

●婴幼儿——夜醒是婴幼儿最常见的睡眠问题之一;25%-50%的6月龄以上儿童仍会出现夜醒,而母乳喂养的儿童夜醒更加频繁。但母乳喂养婴儿不会影响孩子的睡眠质量。10%-15%的幼儿存在就寝抵抗的问题。

●学龄前儿童——多达20%的学龄前和学龄早期阶段儿童有失眠症状,合并躯体问题的儿童这一风险更高。

●儿童期中期——尽管之前认为睡眠问题在儿童期中期不太常见,但近期调查表明20%-40%的学龄儿童有失眠症状,并且在一定比例的儿童中持续存在,女孩失眠症状较男孩多见(11-12岁)。与既往研究一致的发现是,入睡困难是最常见的失眠主诉。

●青少年——研究估计11%的青少年(13-16岁)有显著失眠史。有神经发育障碍(即,孤独症、智力障碍)和精神疾病的儿童[即,抑郁、焦虑、注意缺陷/多动障碍发生睡眠紊乱的风险尤其高。

1. 为孩子制定一个固定的就寝时间。

2. 不管上学与否,睡觉和起床的时间应该大致相同。每天的时差不应超过一个小时。

3. 让睡前的一小时共享安静的时间。睡前避免高强度活动,不要让孩子玩的太兴奋。

4. 不要让孩子饿着肚子睡觉,也不要吃的太饱。

5. 避免含有咖啡因的产品。

6. 坚持每天户外活动,并定期锻炼。

7. 让孩子的卧室保持安静和黑暗。对于觉得完全黑暗的房间很可怕的孩子来说,低亮度的夜灯是可以接受的。

8. 晚上让孩子的卧室保持舒适的温度。

9. 不要用孩子的卧室来惩罚或惩罚孩子。

10. 睡前至少一小时避免使用电子媒体设备(电视、笔记本电脑、智能手机),并将这些设备放在卧室之外。孩子们很容易养成睡前使用社交媒体的坏习惯,或者“需要”看电视才能入睡。如果电子设备放在卧室里,控制孩子的电子媒体就困难得多。

难以设定限制的父母须特别注意以下几点:

•对于孩子拖延就寝的行为应予以漠视

•应始终如一地贯彻行为干预,以免间断性强化不期望的行为

•预计在治疗之初,孩子的抗议行为可能会暂时升级。

睡前仪式 — 建立稳定的睡前仪式对行为性失眠的所有表现(抵抗就寝、入睡所需时间较长和夜醒)都有帮助。这种仪式应持续20-45min,包括3-4种安抚活动,如洗澡、换睡衣和讲故事;不应包括看电视或使用其他电子设备。就寝前给予适当的睡眠联想,应为孩子在夜间触手可及的物品,例如毛毯或玩具等过渡物品。应该在孩子困倦但还没睡着时将其放到床上,以尽量减少入睡时对父母在场的依赖。

睡前仪式的一个重要部分是建立就寝和睡眠时间表,此计划必须确保孩子获得生长发育所适宜的睡眠量。就寝应该符合儿童的自然入睡时间。始终如一的夜间就寝时间有助于强化生物钟,使儿童更容易入睡。

系统性忽视 — 系统性忽视解决的是孩子需要或要求父母帮助的入睡或夜醒问题。这些问题通常发生于孩子要求父母在其入睡过程中陪在卧室或在夜间唤醒父母以求安抚的情况下。该方法通常需要突然或逐步撤除父母在孩子入睡时和夜间给予的帮助。持续应用系统性忽视通常能使孩子睡觉时不再需要父母的协助。

渐进式哭声免疫法是一种能够使儿童睡觉时不再依赖父母在场的方法;它是指在孩子困倦但还没睡着时将其放到床上,然后逐渐拉长查看孩子的间隔时间。在随后每一个夜晚,查看孩子前的初始等待期每次增加指定的时间(数分钟)。父母查看孩子时应该安抚孩子,但这种接触应保持短暂(1-2min)且中立(如,拍肩膀,而不是抱起和拥抱)。由于该治疗的目标是“让儿童独立入睡”,所以并没有推荐“最佳”查看间隔时间,应该根据父母对哭泣的忍耐力及儿童的气质决定间隔时间。

该方法的另一种形式是运用正面强化,这尤其适用于年龄略大一点的儿童,如学龄前或更大的儿童。

举例来说,照料者应尝试仅在孩子采取较为正确的行为(如,呆在床上而不是爬出来)时才回到其卧室查看;还可关闭孩子卧室的门,直到其采取较为正确的行为为止。例如,对于在父母短暂查看后变得更加激动的孩子,可能最好要降低查看频率。

即使仅在睡前进行,渐进式哭声免疫法也是有效的。在儿童学会就寝时简单快速入睡后的1-2周内,夜醒时通常也能使用相同的自我安抚技能。

为了逐渐消除成人的干预,临床医生和父母应该合作共同制定一份特定计划。他们应该明确一个终极目标,例如就寝时独立入睡,并概述完成该目标所需的连续步骤。例如,计划可能包括:3日建立睡前仪式和目标就寝时间;3晚父母坐在儿童床边直到其入睡;然后是坐在儿童卧室门口3晚;接着是坐在卧室门外3晚。

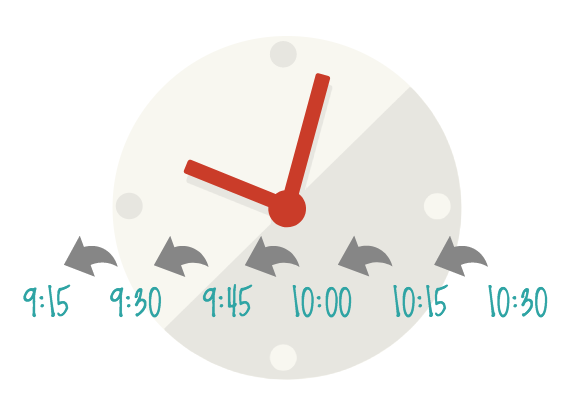

调整就寝时间 — 可解决入睡型失眠问题,后者可能与自然的“夜猫型”生理节律偏好有关,导致设定的就寝时间和孩子的入睡时间不符。该方法需暂时将就寝时间设定为孩子当前的入睡时间,然后逐渐将熄灯时间提前。最初设定的就寝时间应与自然入睡时间相符,此时孩子在生理上做好了睡觉的准备;然后通过在数周内将就寝时间逐渐提前来逐渐改变孩子的昼夜节律偏好。

调整就寝时间的方法还可用于解决孩子“待在床上的时间”超过其睡眠所需时间这一常见问题,例如,父母安排了12小时的睡眠,而孩子仅需睡10小时,这会导致孩子入睡困难、夜醒时间长或清晨早醒。推迟就寝时间可使“睡眠时间窗”接近睡眠需求,通常就能解决该问题。

策略性小睡 — 安排小睡时应考虑到正常发育性日间睡眠模式、24小时睡眠需求(夜间+日间)和睡眠驱动力。孩子2次睡眠之间通常需要间隔至少4小时,才能建立起足够的睡眠驱动力让他们再次入睡。因此,小睡间隔时间过短、相对于夜间睡眠时间过长或小睡时间过晚都可能导致失眠。

正面强化 — 学龄前儿童和更大的儿童可以从贴纸表格等强化策略中获益。如果能立刻获得奖励的话,这种体制最为有效。例如,孩子一旦完成目标,次日早晨第一件事情就是要给予孩子贴纸奖励。此外,设定的目标必须是可以实现的,以促进成功。例如,最初儿童可能仅仅是整夜睡在自己的床上就能够赢得贴纸奖励,即便其还是需要频繁地呼唤父母。随时间的推移,可以实施更具挑战性的目标。

对于学龄儿童,可以调整奖励以符合儿童的兴趣,但应保证奖励仍是具体且可马上获得的。多个小奖励比少量大奖励更有效。

绝大多数儿童睡眠障碍都能通过单纯的行为疗法成功治疗。只有在合理实施行为干预后无效时才考虑药物治疗,且药物治疗必须联合行为疗法。

如果出现以下2种情况可以咨询医生使用药物改善孩子睡眠:

•孩子存在躯体或精神障碍,或存在神经发育障碍(如,ADHD或孤独症)。这种问题的孩子的睡眠问题往往更严重或长期,仅采取行为干预可能无效。

•对于发育正常且其他方面健康的失眠儿童,如果单纯行为治疗始终无效,或如果睡眠问题严重到引起家庭破裂或可能带来安全隐患。出于种种原因,照料者可能无法成功实施行为干预策略,可能因为缺乏相关资源或存在其他问题,例如合并精神或躯体健康问题。一般来说,在考虑加用药物治疗之前应先尝试行为干预,应至少尝试4周,并配合至少1次随访以便按需要进行调整。

美国FDA尚未批准任何药物专门用于治疗儿童失眠。

褪黑激素是松果体产生的一种激素(生理节律系统的生物标志物)的合成形式,是治疗儿童失眠的常用非处方药,可能尤其适用于昼夜时相延迟致睡眠紊乱的患者。研究表明,该药对于特殊儿科人群(ADHD或孤独症儿童)和发育正常儿童均有一定疗效且通常耐受良好。

总体而言,支持使用褪黑激素治疗儿童入睡型失眠的研究证据较多,而表明其对睡眠维持性失眠有益的证据较少。虽然尚未发现显著的长期不良反应,但相关证据有限。需注意,一项关于非处方褪黑激素制剂的研究发现褪黑激素的实际含量差异很大,超过25%的分析样本含有褪黑激素的前体5-羟色胺。