随着中国与非洲地区往来日益密切,中国援非医生在非洲医疗援助中逐渐接触到一些国内罕见但当地高发的疾病。作为在第33批援赤道几内亚的眼科医生,我在门诊中经历了一场前所未有的“奇遇”——成功取出一条活体罗阿丝虫。这次难得的病例不仅丰富了我的临床经验,也提醒我们关注热带地区寄生虫病的重要性。

惊魂一刻:罕见病例初现

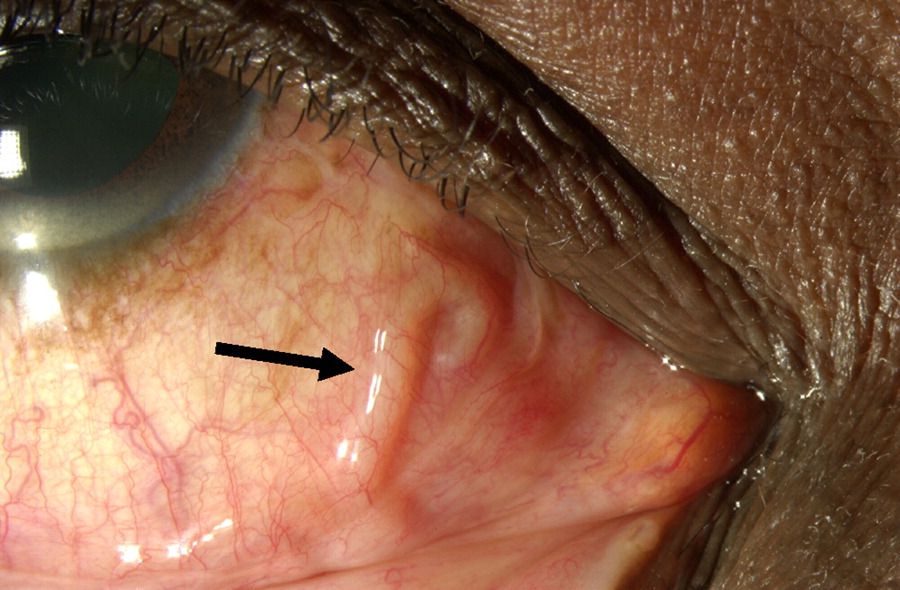

患者是一名当地青年女性,因右眼持续数日的异物感、瘙痒前来就诊。她焦急地描述,仿佛有“东西在爬动”,让她痛苦不堪。检查时,右眼球结膜轻充血,透过结膜清晰可见一条白色、细长、呈条索状的活体虫体正缓慢蠕动。那一刻,我深刻的感受到“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。

手术实录:与“异客”的较量

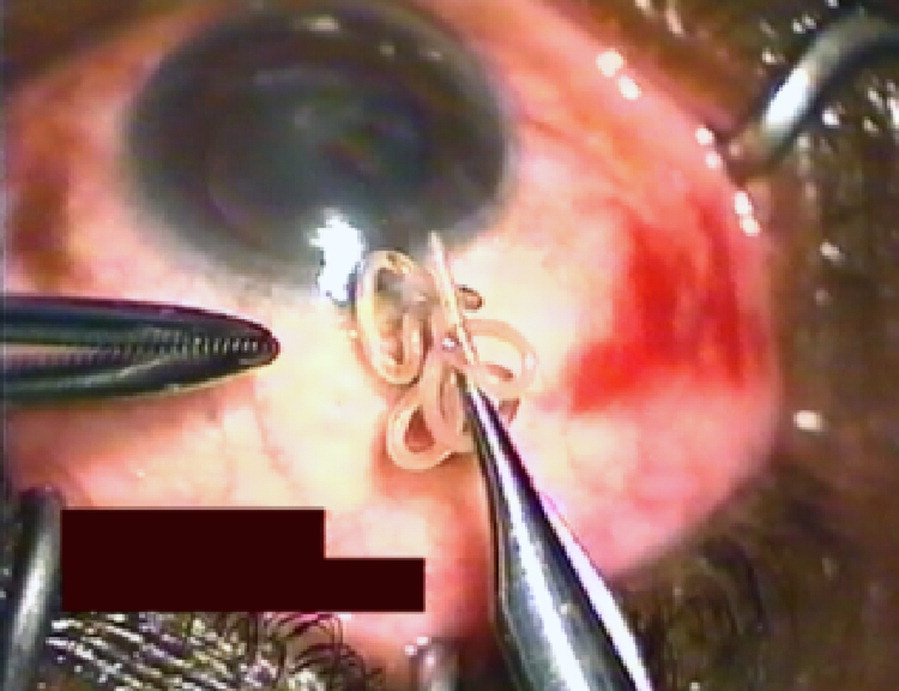

面对如此罕见的病例,我迅速判断为罗阿丝虫感染。为了减轻患者不适并防止虫体进一步移行,决定立即进行球结膜下虫体取出术。在局部麻醉下,我和当地医生一起小心翼翼地用镊子在结膜表层固定虫体。通过精准操作,终于将这条约10厘米长的活体罗阿丝虫完整取出。虫体取出瞬间,患者立刻松了一口气,眼部不适也明显缓解。

罗阿丝虫病揭秘

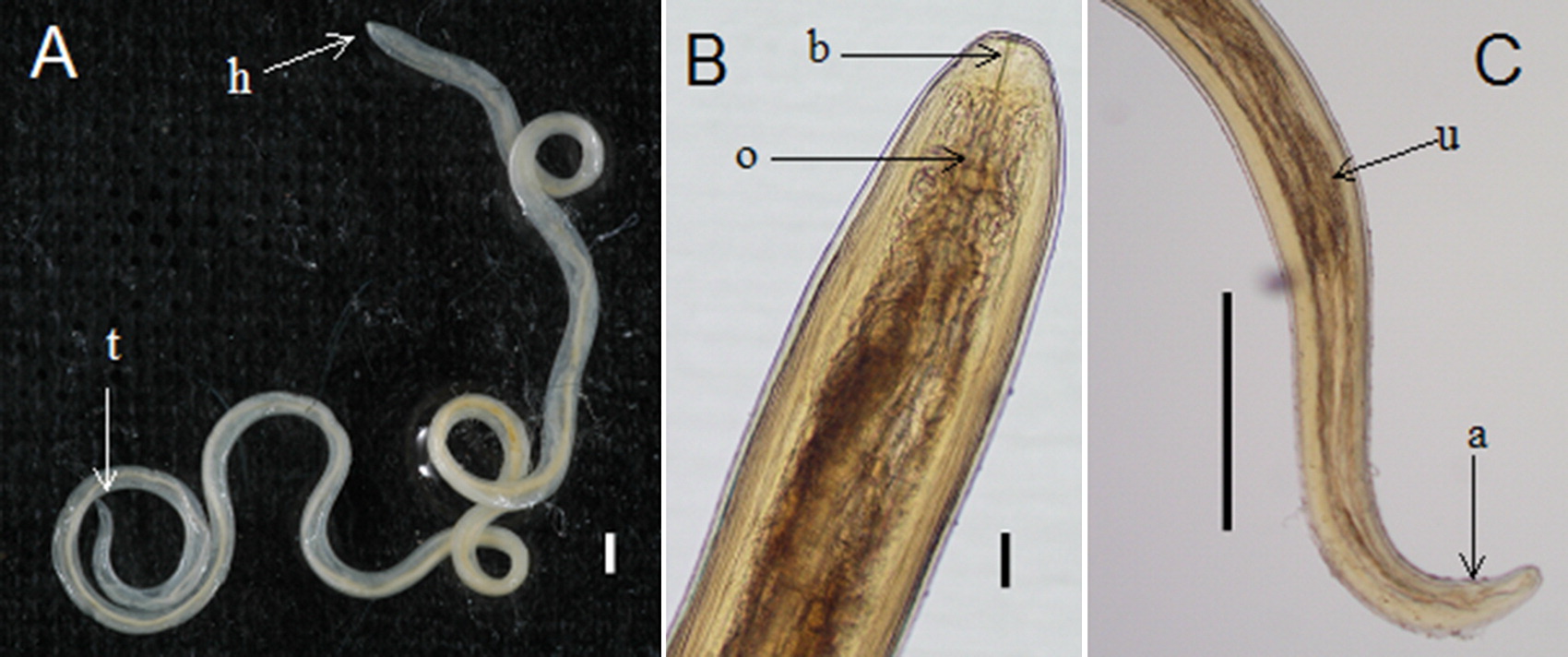

罗阿丝虫病(Loiasis)是一种由线虫罗阿丝虫(Loa loa)引发的慢性寄生虫病,主要流行于非洲中西部热带雨林地区,如加蓬、喀麦隆、赤道几内亚等。罗阿丝虫通过中间宿主斑虻(Chrysops)传播,在白天叮咬人类时将感染性幼虫注入人体。成虫可在皮下组织及眼结膜下游走,导致卡拉巴肿(Calabar swelling)、皮肤瘙痒、结膜炎等典型症状。

精准诊治:从识别到治疗

罗阿丝虫病的诊断主要依据临床表现,如可视化的球结膜下蠕动虫体、皮下游走性肿块及明显瘙痒。实验室检查包括外周血涂片寻找微丝蚴(白天检出率更高)、嗜酸性粒细胞增多和血清抗体检测。 治疗方面,针对球结膜下虫体的首选方法是手术取出,以迅速缓解局部刺激和不适。

临床体会与未来展望

这次成功取出罗阿丝虫的经历,让我深刻体会到熟悉当地疾病谱的重要性。作为在非洲工作的眼科医生,我们不仅需要扎实的专业技能,还需要对热带病、寄生虫病保持敏锐的警觉和及时应对的能力。 我希望通过这次病例分享,帮助更多同行了解和应对这类罕见疾病。未来,我将继续探索和记录更多在援非医疗中的宝贵经验,与大家携手守护每一位患者的光明。