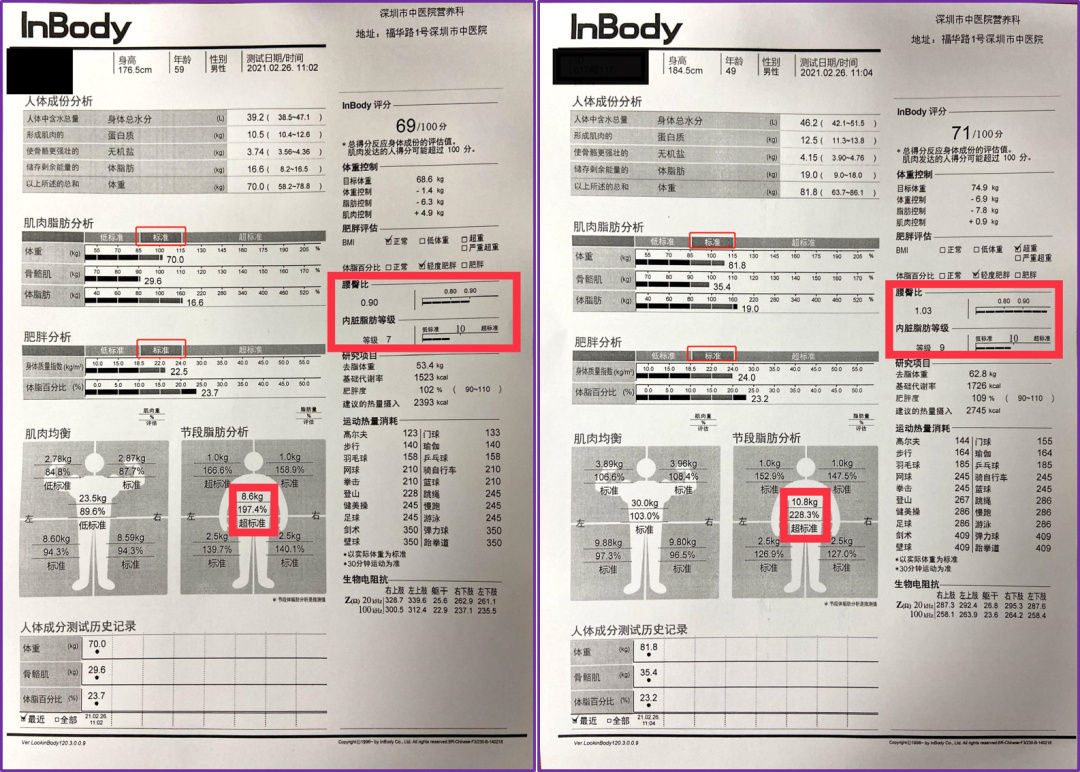

最近,营养科小李医生遇到两位患者,都是体重看起来正常,但就诊体检时却发现有脂肪肝。于是建议他们做个身体成分分析检查,结果如下图:

案例分析

从上面两张图中我们可以看到,只看体重和身体质量指数(BMI)这两个数值,这两位患者的结果都在正常范围,而我们看体脂肪这个数值,他们的体脂肪都超过了标准值。再看节段脂肪分析部分,他们的脂肪都主要堆积在腹部,不管从腰臀比还是内脏脂肪等级数值来看,他们也都是超过了标准值的,这种情况通常认为是腹型肥胖(或叫中心性肥胖)。通过这些详细的数据一看,也就不难理解他们二人为什么会被医生诊断为非酒精性脂肪肝了。

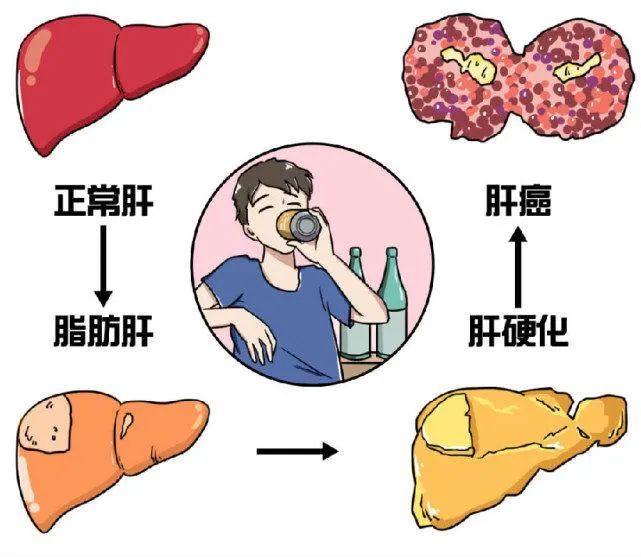

由于病毒性肝炎的治疗已取得突破性进展,非酒精性脂肪性肝病已取代慢性乙型肝炎成为我国最常见的慢性肝病。非酒精性脂肪性肝病是指除外过量饮酒和其他明确的损肝因素所致的肝细胞内脂肪沉积,包括从单纯的肝脂肪变性到非酒精性脂肪性肝炎,以致一部分最终发展为肝硬化,甚至演变为肝细胞癌。

目前,非酒精性脂肪性肝病全球及亚洲人群患病率约为25%。我国非酒精性脂肪性肝病患病率也不容乐观,因检测方法不同,中国成年人非酒精性脂肪性肝病患病率约为 6%~27%,非酒精性脂肪性肝病发病率为34~91例/1000人/年。

非肥胖型非酒精性脂肪肝

非肥胖型脂肪肝的原因

肥胖人群得脂肪肝可能大家都不觉得奇怪,肥胖患者载脂蛋白B增加,使甘油三酯合成显著升高,肥胖者常有内脏脂肪增多,游离脂肪酸释放增加,到达肝脏的脂肪酸合成甘油三酯等原因导致了脂肪肝的发生。那么与肥胖人群相比,非肥胖人群发生脂肪肝的可能原因有哪些呢?科学研究结果显示:

第一 非肥胖非酒精性脂肪肝人群的膳食中胆固醇摄入较高而多不饱和脂肪酸摄入较低;

第二 肠道微生物群在非肥胖型非酒精性脂肪性肝病的发生中起着重要作用,非肥胖型非酒精型脂肪性肝病/脂肪性肝炎患者肠道菌群组成不仅不同于健康人群,也不同于超重/肥胖型的患者;

第三 糖尿病、动脉高血压和血脂异常等异常代谢状态与非酒精性脂肪肝的发生独立相关,非酒精性脂肪性肝病是代谢综合征累及肝脏的病理表现。

(注释:代谢综合征是以胰岛素抵抗(IR)和系统性炎症反应为病理生理特征的一组复杂的代谢紊乱症候群,具备以下3项或3项以上即可诊断为代谢综合征:

(1)腹型肥胖(中心型肥胖):腰围 ≥90cm(女性≥85cm);

(2)高血糖:空腹血糖≥6.1mmol/L和(或)糖负荷2小时血糖≥7.8mmol/L或已确诊为糖尿病;

(3)高血压:血压≥130/85mmHg和(或)已确认为高血压并治疗者;

(4)空腹甘油三酯(TG)≥1.7mmol/L;

(5)空腹高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)<1.04 mmol/L。)

非肥胖型非酒精性脂肪性肝病患者的最佳治疗方法尚不清楚,但生活方式干预对非肥胖患者是有效的,且病情较轻的患者更容易通过生活方式干预来控制病情。《代谢相关脂肪性肝病的临床诊疗指南》提出,通过节制饮食、调整饮食结构并增加运动的结构化干预方案改变生活方式依然是治疗代谢性非酒精性脂肪肝的一线措施和基石。

饮食

避免深加工食品、富含果糖的食品和饮料,限制进食富含饱和脂肪和胆固醇的高热量食物,适量食用新鲜水果,保证绿色蔬菜以及富含纤维素和ω-3多不饱和脂肪酸的食物的摄入量,鼓励患者选择低血糖生成指数的食物,选用益生菌等调节肠道微生态等。

运动

有氧运动和阻抗训练都可以有效减少肝脏脂肪含量,患者可以根据自己的喜好来选择能长期坚持的运动方式。对于体能较差的患者,阻抗运动比有氧运动的可行性好。运动指南推荐普通成人每天30分钟中等强度有氧运动、每周5天以上,或者每周运动总时间150分钟以上,或者每天20分钟以上高强度运动、每周3天以上,或者每周2~3次阻抗训练和2次以上柔韧性训练。

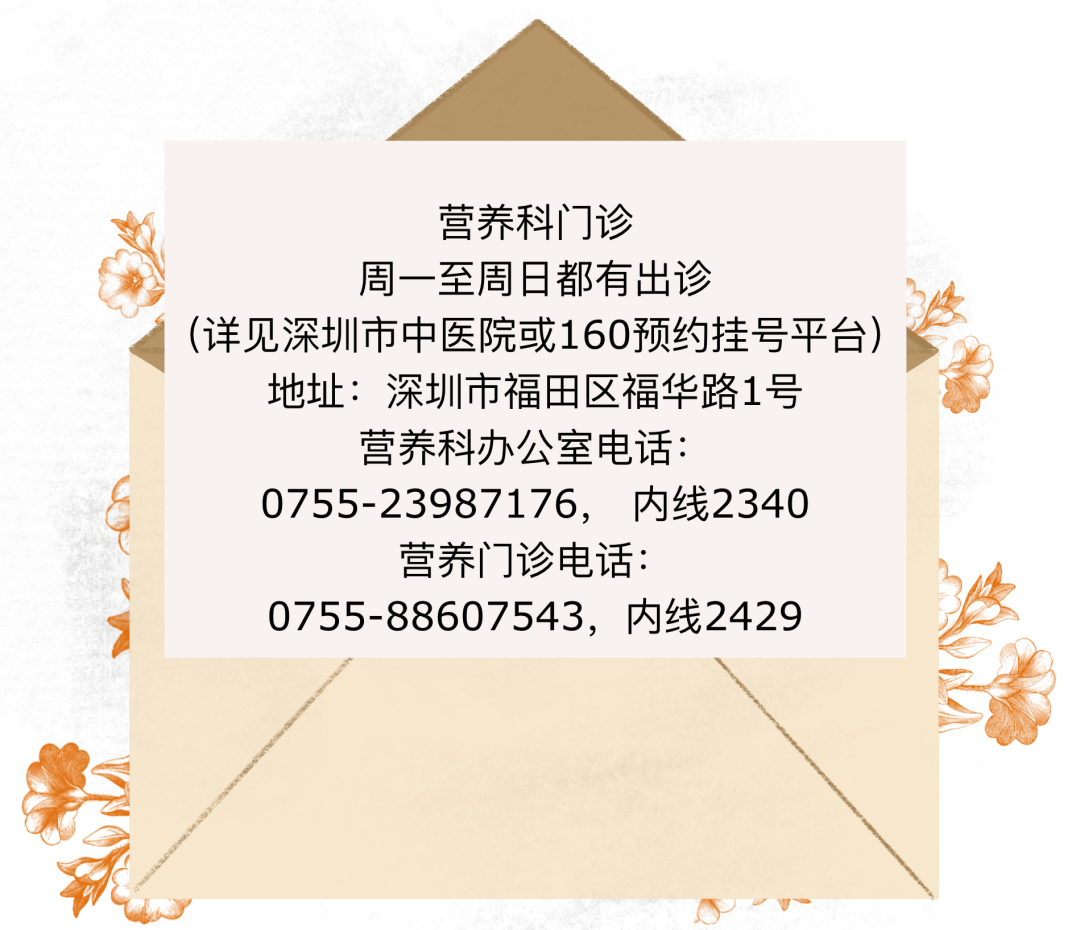

基于疾病发生原因的多样性和复杂性,建议患者可以到营养门诊就诊,进行营养评估和营养指导,制定个体化营养治疗方案。

参考文献:

【营养医师曾瑶池】头条号、中国医疗自媒体联盟成员

编辑:曾瑶池

审核:宣传小组

校对:深圳市中医院营养科