“肠-肾轴”是指胃肠道与肾脏相互作用,胃肠道对肾脏功能具有调节作用,包括神经内分泌参与,如胰高血糖素样肽-1(GLP-1)、鸟苷、尿鸟苷素、胰泌素、血管活性肠肽、多肽、胃泌素、胆囊收缩苏等肠源性因素可调节肾功能。

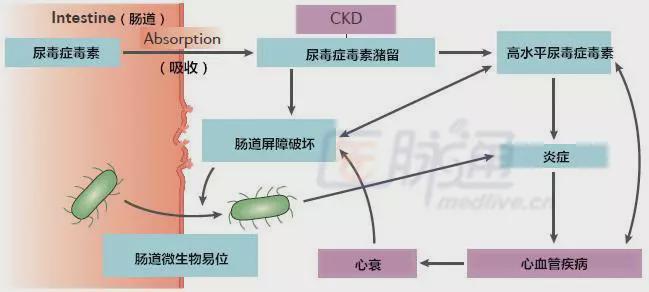

“肠-肾轴”理论核心观点认为,CKD患者在疾病进展过程中会出现肠道微生态系统( 内环境) 紊乱,造成肠道菌群失调,包括益生菌减少、能产生尿毒素的条件致病菌增多,结果加剧肠源性尿毒素在血液中蓄积而不能被受损的肾脏及时清除,肾功能进一步减退,最终,形成肠、肾之间的恶性循环;另一方面,失调的肠道菌群还会破坏肠道上皮屏障功能,使得肠源性尿毒素和条件致病菌移位而进入血液循环,激活肠道黏膜免疫系统,诱导全身性微炎症反应,加重肾脏的损伤。

肠道菌群失调与IgA 肾病

肠道菌群失调损伤肠道黏膜屏障,肠黏膜通透性增加,促使毒素吸收入血,使B细胞迁移至黏膜固有层分泌分泌型免疫球蛋白A(SIgA),导致由异常糖基化IgAl形成的循环免疫复合物增加且最后沉积于肾小球系膜区。

肠道菌群失调与CKD

CKD的进展与肠道菌群组成的改变及摄入缺乏富含纤维的食物密切相关。菌群失调长期存在会引发机体产生系统炎症状态,同时系统炎症状态又是CKD 患者恶性生存的独立危险因素之一。

菌群失调时ESRD患者肠道的条件致病菌增多,肠黏膜通透性增加,这些细菌更容易进入到体内。肠黏膜屏障受损时,肠黏膜通透性增加,随着肠道细菌和毒素大量进入血液,单核巨噬细胞系统被激活,释放大量细胞毒性物质,加重肠黏膜屏障的炎性损伤。氧化应激又会促使内毒素和细菌移位,加速系统炎症的发生,形成恶性循环。

CKD患者发生肠道菌群失调的因素可能如下:

●尿毒症肠腔内含氮物质增多可引起菌群紊乱。尿毒症患者体内尿素浓度明显升高,弥散进入肠腔后经细菌分解生成氨,肠道中氨浓度的增加使粪便pH值也随之上升,促进肠道需氧菌的繁殖。

●尿毒症时可出现不同程度的容量负荷过重,肠壁瘀血、水肿,肠黏膜局部抵抗力降低,出现肠道菌群异位。

●尿毒症患者往往肠蠕动功能减慢、消化吸收功能下降,而肠腔内尿素氮、肌酐等浓度又持续升高,使蛋白质、氨基酸潴留在肠腔内,大肠杆菌有了充足的底物,细菌酶促作用增加,大量繁殖。

●尿毒症状态下,肠黏膜上皮细胞结构被破坏,小肠绒毛缩短,肠上皮细胞与益生菌的粘附能力下降,益生菌伴随粪便排出体外。

●CKD患者肾脏对肠道激素灭活作用下降,引起如胃肠道多肽类激素水平升高、肠黏膜病变等多种代谢紊乱的可能性增加,加速肠道菌群失调。

●CKD患者通常会通过补充造血原料铁剂来纠正贫血,但是口服铁剂容易引起病原菌滋生,造成肠道菌群改变。

●CKD患者因各种并发症,抗生素使用量明显增加,抗生素的滥用也会导致肠道微生态改变。

大量研究证实补充益生菌能够改善CKD患者肠道菌群紊乱的状况。有研究发现,CKD患者使用微生态制剂治疗后,可出现血尿素氮浓度降低、肠道毒素排泄增加及肾小球滤过率下降速度延缓等改变。

参考文献:

Thegut microbiota and immune-regulation:the fate of health and disease.ClinTranslImmunology,2016,5(11):e107.

Miceoverexpressing BAFF develop a commensal flora-dependent,IgA-associated nephropathy.J Clin Invest,2011,121(10):3991-4002.

Themicrobiota and chronic kidney diseases:a double-edged sword .Clin TranslImmunology,2016,5(6):e86.

Microbiotaand metabolome associated with immunoglobulin A nephropathy(IgAN).PloS one,2014,9(6):e99006.