学术经验共享

基金项目:

国家自然科学基金资助项目(81202653);

中国博士后科学基金一等资助项目(20110490080) ;

深圳市科技、计划项目(JCYJ20150401163247219)

【摘要】目的: 通过分析张伯礼院士治疗中风恢复期及后遗症期的处方进而发现其治疗中风病的部分用药规律。方法: 将笔者跟师期间所抄录的220张处方的组成药物进行建库整理,将所有处方的中药类别、频次等进行分析。结果:张伯礼院士临床治疗中风病人所开220张处方中所用中药共计146种,中药应用总频次共计4194次。使用频次最高的前10位中药为珍珠母、黄芩、桑枝、当归、丹参、川芎、杜仲、生军、天麻、知母。使用中药类别频次排前7位的依次是:清热药、补益药、活血药、祛风湿药、安神药、化痰止咳平喘药和利水渗湿药。结论: 中风病机复杂,病理演变变化多端,张伯礼院士治疗中风病,善于根据病人具体的临床症状,在辨证分析中风病风、火、痰、瘀、虚基本病证要素的基础上遣方用药,临床效果显著。

【关键词】 张伯礼;处方分析;中风恢复期;中风后遗症期

中风病是临床常见急症、重症,具有高发病率、高致残率、高复发率以及并发症多等特点,严重影响人类生命健康和患者生活质量。我国每年新发脑中风患者约为200万,每年死于中风的患者约150万人[1],并且随着人口的老龄化其发病率呈逐年增高的趋势。探索有效的治疗中风的方法具有重要的临床意义和社_会价值,中医药在中风病的防治方面具有较大的优势。张伯礼院士在治疗心脑血管病方面积累了丰富的经验,在临床诊治疾病中谨守中医理论,师古而不泥古,临床用药纵横捭阖,不拘成方而又师出有名,遣方用药常匠心独裁。现对其2010年9月至2012年8月期间治疗中风病的处方进行分析整理,以期能够从处方统计的视角揭示张院士治疗中风病的一些经验特点。

1资料与方法

1.1处方来源

笔者在天津中医药大学第一附属医院及天津中医药大学附属保康医院跟师期间(2010年9月-2012年8月)所抄录的治疗中风病的处方。

1.2处方纳入及排除标准

处方纳入标准:中风(包括缺血性中风和出血性中风)恢复期及后遗症期患者所处中药处方,中风诊断标准参照第六版《中医内科学》[2],证候不做限定,年龄在40-80岁之间。

排除标准:外伤所致的蛛网膜下腔出血及脑出血患者;严重肝肾功能不全患者。

1.3资料处理方法

根据所纳入处方中的药物建立数据库。同一药物不同炮制方法,药效大致相同者按一种药物处理;功效归类以《中药学》[3]及《中药大辞典》[4]为标准。用SPSS13.0统计软件分析总体用药频度、不同功效药物使用频度及不同功效药物使用频度。

2结果

2.1纳入处方一般资料及用药情况

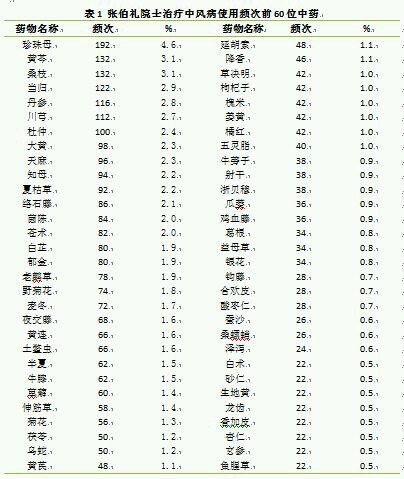

共纳入处方220张,其中中风恢复期患者135例,后遗症期患者85例。男性患者150例,年龄40~80岁,平均年龄(53.19±8.48)岁;女性患者70例,年龄51~80岁,平均年龄(62.47±7.60)岁。所用中药共计146种,总频次4 194次。使用频次最高的前10位中药为珍珠母、黄芩、桑枝、当归、丹参、川芎、杜仲、大黄、天麻、知母。使用频次排前60位的中药及其占所有用药的构成比详见表1。

2.2使用中药类别统计情况

经统计,张伯礼院士治疗中风病所使用中药类别频次排前7位的依次是:清热药(788),补益药(648),活血药(538),祛风湿药(466),安神药(358),化痰止咳平喘药(244),利水渗湿药(222);其他类别分别为解表药(194)、平肝熄风药(176)、化湿药(108)、止血药(102)、理气药(98)、温里药(98)、泻下药(98)、收涩药(50)、驱虫药(4)、消食药(2)。以上前7类药使用频次占所有中药使用频次的77.83%。

2.3各类别中药使用情况

张伯礼院士治疗中风病所使用各类药物频次统计位居前2位的中药详见表2。

3讨论

中风发病多因正气亏虚,阴阳失调,气血逆乱,产生风、火、痰、瘀,导致脑脉痹阻或血溢脑脉之外引起脑髓神机受损而出现神昏、半身不遂、言语蹇涩或不语、口舌歪斜、偏身麻木等症。中医药在中风病的防治中发挥重要作用,通过对张伯礼院士处方分析可以发现,张院士对中风病的治疗比较注重补气养阴、化痰清热和活血。

中风病因多责之年老体虚,《素问·阴阳应象大论》指出:“年四十阴气自半,起居衰矣”。《景岳全书·非风》指出“卒倒多由昏愦,本皆内伤积损颓败而然”。《景岳全书》指出:“中风麻木不仁等证,因其血气不至,所以不知痛痒,盖气虚则麻,血虚则木,麻木不已,偏枯痿废,渐至日增”。王清任《医林改错》指出:“人过半百元气已虚, 气虚无力推动血行, 使之瘀血偏滞于体, 乃罹患偏瘫”,“半身不遂, 亏损元气,是其本源”。人至中老年,脏器功能逐渐衰退,或由久病耗损气血,正气亏虚,脑脉失养,气虚则运血无力,血流不畅,而致脑脉瘀滞不通;阴血亏虚则阴不制阳,虚阳浮越,引动内风,痰浊、瘀血借势扰乱清窍而发为中风。所以在中风病的治疗中,培补气阴不容忽视,特别在中风恢复期及后遗症期更应该重视益气养阴之法[5]。张伯礼院士在对中风病的治疗中,注重气血的培补,其常用的补气药有黄芪、白术,补血药有当归、白芍,补阴药有麦冬、牛膝、枸杞子、生地黄、玄参,补阳药有杜仲、狗脊、淫羊藿。

痰、热、瘀是中风病理过程中的关键环节。朱丹溪所云“半身不遂,大率多痰,东南之人,多是湿土生痰,痰生热,热生风”,王清任在《医林改错》中指出:“元气既虚, 必不能达于血管, 血管无气, 必停留而瘀”,治疗强调在补气的基础上配合活血化瘀药以促进气血运行,经脉通达,并以益气活血法创立补阳还五汤这一千古名方治疗中风。张伯礼院士认为,现代人与古代人的饮食结构已经大不相同,现代物质供应比较充足,特别是改革开放以来,人民群众的生活条件明显改善,膏粱厚味及嗜好烟酒等饮食起居不节者较多,这些不良生活饮食习惯易于酿湿生热,湿热氤氲而致脾失健运,酿生热痰。中焦失衡,气机郁滞,久而则痰阻脉道或热灼脉络而生瘀。我们在临床实践中发现,中风恢复期及后遗症期的众多患者的舌暗红而苔黄腻或白腻,脉象多为弦滑或弦涩,因此张伯礼院士在治疗中风时常在补虚或祛风活血时因证酌用清热、化痰去湿及活血化瘀的药物。张院士最常用的清热药是黄芩、知母、夏枯草,常用的活血化瘀药物为丹参、川芎、郁金,常用的化痰药物为半夏、浙贝母、瓜蒌。

总之,中风病病机复杂,病理演变变化多端,所以张伯礼院士治疗中风病,在紧扣中风病风、火、痰、瘀、虚基本病理要素的基础上,善于根据患者的具体临床症状,酌用平肝熄风、化湿通络、利水渗湿、安神助眠等药,临床效果显著。本研究仅通过对跟师期间所抄录的处方进行简单分析,以期从药物频次统计的角度反映张院士治疗中风病的用药经验,谨望对临床工作有所裨益。然而,本研究没有排除患者基础病证、兼夹症状用药的影响,可能影响对中风核心病理环节用药特点的认识,且本文没有具体分析组方特点及常用药对,深层次的认识还需要进一步挖掘。

参考文献

[1]吴江.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2005:153.

[2]王永炎.中医内科学[M].第1版.上海:上海科学技术出版社,1997,124-131.

[3]高学敏.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2004.

[4]南京中医药大学.中药大辞典[M].第2版.上海:上海科技出版社,2006.

[5]秦秀德,周喜燕,路永坤,等.中风恢复期当重用益气活血养阴法[J].辽宁中医杂志,2009,36(7):1094-1095.