概述:

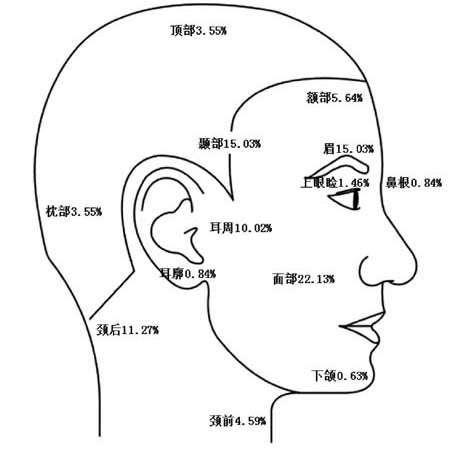

毛母质瘤是小儿常见的体表良性肿瘤,通常发生在患儿的头部和颈部有毛发的部位,但也可涉及四肢和躯干身体的其他部位,呈现出“自上向下,由多到少”的分布特点。其中面部发病最多的5个部位依次为面颊部、颞部、眉、颈后部、耳周,合计占比达70%以上。

毛母质瘤的发病年龄呈双峰分布,第一个发病高峰在0-20岁之间,第二个发病高峰在50-65岁之间。儿童发病的平均年龄为4.5岁,90%的患者小于10岁。

病因:

毛母质瘤的病因尚不确定。早期,学者研究认为其来源于皮脂腺,同时合并肿瘤钙化,因此又称为钙化上皮瘤;后期有研究表明毛母质瘤来源于毛母质细胞。临床上有一些病例呈现家族遗传特点,此外有一小部分病例(3.9%)是由外伤引起的,包括创伤、昆虫叮咬等[1]。

典型症状:

毛母质瘤的典型症状为逐渐增大的皮下肿块,增长速度不一致,也有无明显增大者。患者一般无自觉不适,仅少数伴有轻微疼痛或按压痛。当肿瘤合并感染时会出现炎症表现,治疗不及时可导致表面皮肤破溃。

大多数病例都具备的体征特点包括:

(1)肿瘤表面皮肤以淡蓝色最多见.

(2)触诊大多质地坚实,与皮肤粘连。

(3)部分病例可查及“帐篷征”或“跷跷板征”。

此外,有一些毛母质瘤皮肤完全破溃,瘤 内白色或黄白色砂粒样组织经破溃口排出,这一类病变称之为穿通型毛母质瘤,接近破溃者,皮肤表面呈现黄白色钙化斑点[2]。

危害:

如果治疗不及时,毛母质瘤可能出现一下危害

(1) 瘤体的持续增大可造成手术切除后瘢痕较大,影响美观

(2) 瘤体可能激发感染,导致无法一期切除或后期切除后形成明显疤痕。

(3) 恶变。恶性毛母质瘤可由良性毛母质瘤通过转化产生,但也可能继发形成新的肿瘤。恶性毛母质瘤有100多例临床报告,被称为 "毛母质癌"。恶变病例多发生于50-70岁男性,目前只有1例已知的发生在儿童身上的癌变病例。癌变后该肿瘤具有局部侵袭性,10%的病例可发生转移,最常见的转移部位是肺部。

治疗:

本病确诊后应尽快手术治疗,误诊可能引发的不良后果包括,根据多年毛母质瘤切除手术经验,该手术可以采用长度小于肿瘤直径的切口,同时应用各种美容技巧,最大可能减轻、缩小瘢痕。

参考文献: