无论男女,大龄生育的难度和风险均增加

纯粹从生物学或医学的角度来讲,一个颠扑不破的事实是,育龄人群,越年轻生育能力越强,生育相关风险越低,生育的子代更健康。但是,调查显示,因为一些复杂的原因,目前人类的生育年龄(无论男女)呈上升趋势,这个问题值得重视。

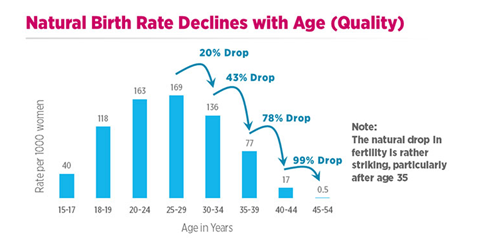

在生育这个问题上,女性无疑承担了更多。育龄女性,越年轻,生育能力越强。

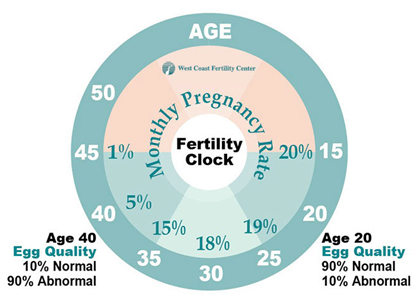

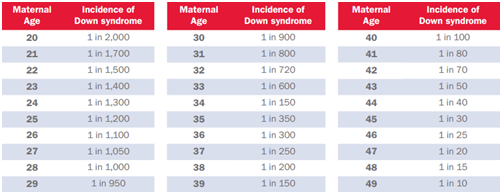

育龄女性随着年龄增加,卵巢储备功能会逐渐下降,卵子数量和质量都会下降,异常卵子的比例也逐渐增加。

相应的,自然怀孕的概率越来越低,不孕不育的概率也越来越高。

虽然人类预期寿命越来越长,但在生育问题上,女性35岁后生育被贴上“高龄生育”标签。

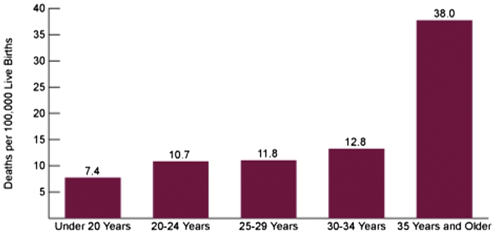

女性高龄生育,除了意味着相对较低的妊娠率,还意味着较高的不良妊娠率(流产率/死产率/胎儿畸形率)、较高的妊娠期并发症发生率。

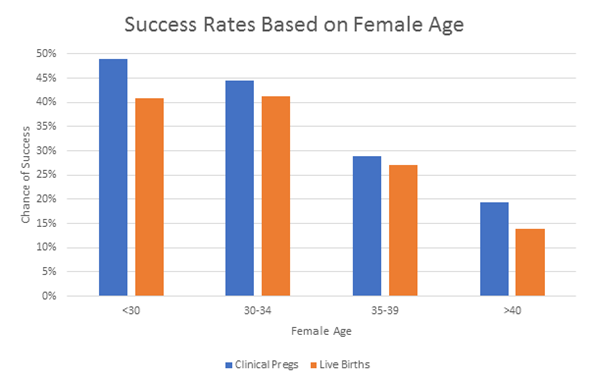

随着年龄的增长,即便是接受辅助生殖术(ART)助孕治疗,妊娠率和活产率也逐渐下降,不良妊娠率逐渐增加。

至少有一部分人,在生育年龄与生育结局相关问题上,因为缺少足够的通识教育,没有得到专业的健康指导,没有及时寻求深入的生育咨询,或者一些更复杂因素的影响,主动或被动陷入生育困境。而生育力的降低或丧失,显然对女性更不友好。男性如果缺少相关知识,制定的生育计划可能引起育龄女性陷入被动。

虽然因为生育过程的参与程度不同,让人们一直聚焦于研究女性因素对生育的影响。实际上,作为贡献了一半的胚胎遗传物质的男性,精子质量相关的异常也可能引起生育结局的改变。其中,男性高龄生育(年龄>40岁)对精子质量的影响带来的不良生殖效应逐渐得到重视。

事实并非我们想象的那样,只要有一颗精子就能生育一个健康的孩子,其中的风险因子不可忽视。

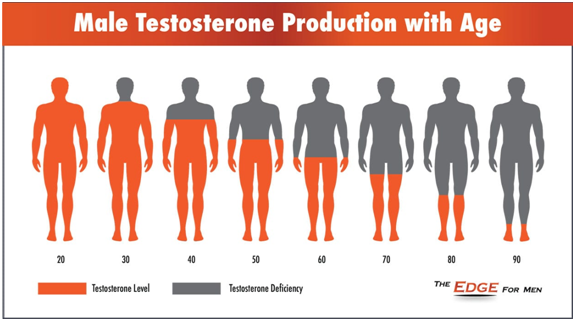

男性40岁后,血清雄激素水平降低

精子的数量、质量和功能下降

基因突变频率升高,子代患遗传疾病风险增加。

2017年9月顶刊《Nature》发表的一篇研究显示,父母,尤其是父亲年龄越大,子女基因新发突变频率越高,母亲每年带来0.37个新突变,而父亲则高达1.51个,父亲是母亲的四倍。

1.男性高龄生育增加配偶流产、早产、死产风险

2018 年《BMJ》有研究指出,父亲年龄越大,新生儿早产、窒息风险越高,出生体重越低。2021年《Lancet》刊文认为40岁以上男性是女方流产的独立危险因素。2022年《Human Reproduction Update》上研究显示,无论女方年龄如何,男性生育年龄超过 40 岁时,女方自然流产和妊娠 32 周以前早产的风险,均随着男性年龄的增加而升高。

2. 男性高龄生育增加后代出生缺陷、智力障碍、精神心理疾病及肿瘤的风险

父亲生育年龄越大,后代罹患自闭症、精神分裂症、双相情感障碍等精神类疾病的风险增高。此外,高龄父亲会增加后代罹患先天性心脏病、癫痫、先天性唇腭裂、先天性髋关节脱位、心室和房间隔缺损、动脉导管未闭的风险。还有研究发现,高龄父亲与儿童期癌症如白血病、非霍奇金淋巴瘤和中枢神经系统肿瘤风险增加有关。

3、男性高龄生育还会导致配偶妊娠期并发症的概率增加

妊娠期间,母源性基因更多参与胎儿发育,而父源性基因更多负责胎盘发育保障胎儿营养的供给。所以,妊娠期糖尿病、妊娠期高血压、胎盘早剥常为父亲的基因在发挥作用。临床研究佐证了这一观点。有研究显示45岁后生育的男性,其配偶妊娠期糖尿病概率比参照组(25-34岁的男性)增加28%。其它研究也表明男性高龄生育,配偶妊娠期高血压、胎盘早剥的风险相应增加。

The End.

宋明哲 生殖泌尿男科 副主任医师

个人简介:

深圳中山泌尿外科医院 中西医结合男科中心 副主任、后备学科带头人

中国优生科学协会生殖医学与生殖伦理学分会委员、辅助生殖技术评估学组委员,中国性学会妇幼保健男科分会委员,广东省临床医学会男性健康专业委员会常委,广东省精准医学应用学会生育力保护分会常委,广东省医学会男科分会委员及显微学组成员,广东省临床医学会—华南名医联盟签约会员,广东省医学会生殖医学分会男科学组成员

擅长领域:

擅长男性不育症(无精子症、少弱畸形精子症、精子DNA碎片异常、精索静脉曲张等)、前列腺疾病、性功能障碍、阴茎阴囊疾病(含外生殖器整形)、泌尿系统结石等泌尿男科疾病的诊治。目前致力于精子发生的内分泌调控、男性不育的经验性内分泌治疗、睾丸病理等男性不育课题的相关研究,对非梗阻性无精子症不育的经验性内分泌治疗,精索静脉曲张、梗阻性/非梗阻性无精子症不育的显微外科治疗有丰富经验

学术成果:

多次参加国内外学术交流活动。先后主持、参与科研课题5项,发表论文20余篇,其中SCI收录4篇(最高IF=8.786),申请发明专利2项。受中华医学会生殖医学分委托,执笔完成《无精子症不育的诊断和治疗中国专家共识》(2023);在由中华医学会男科学分会和JoVEJournal联合举办的2022年度第二届CAA-JoVE全国男科创新手术技术视频比赛中获得“技术创新性视频奖(Honorable Mention)”