您是否有过这样的经历:

坐在车里,本想惬意地享受旅程,可没过多久,胃里就开始翻江倒海,头晕目眩,甚至忍不住想吐,这就是晕车的苦恼。

晕车,这个看似简单却常常让人苦恼的问题,困扰着无数人的出行。不论你是孩童、青少年、成年人,还是老年人,晕车都可能不期而至,给你的旅途增添几分不适。

但奇怪的是,晕车的人开车时却没事,这其中到底有什么奥秘呢?

今天,就让我们一起揭开晕车与不晕车的神秘面纱。

一、晕车:感官的 “内讧” 大作战

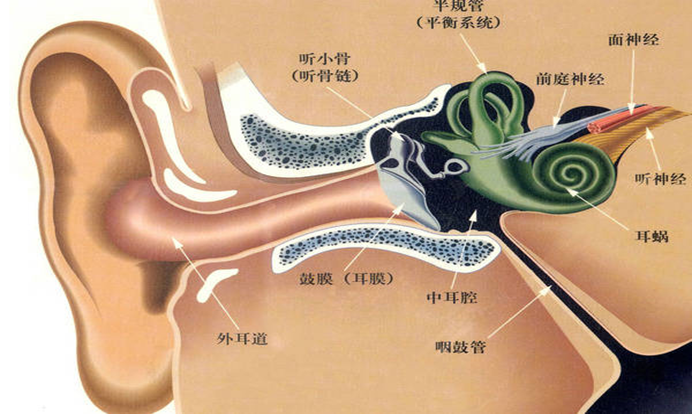

晕车,医学上称为“晕动病”,是一种因前庭系统(内耳中的平衡感受器)与视觉、本体感觉(身体位置和运动的感觉)之间的信息不一致而引起的身体不适。晕车的罪魁祸首,其实是大脑和身体之间的 “沟通失误”。晕车的原因有哪些?

1、视觉冲突

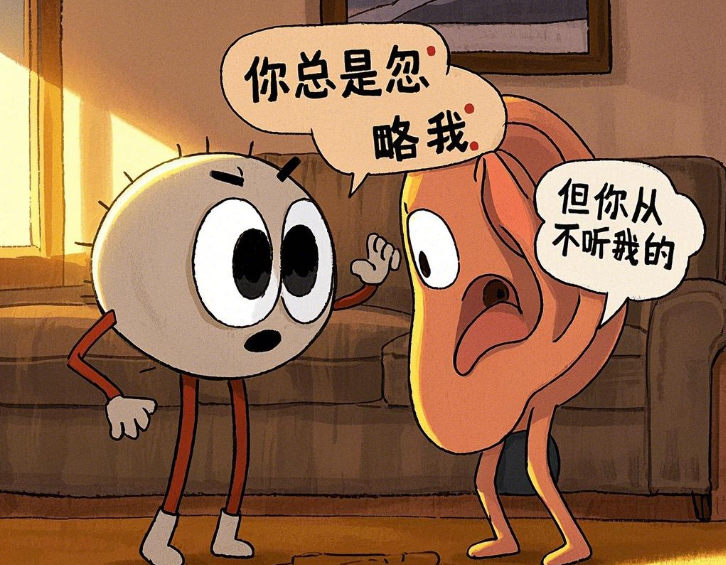

当我们坐车时,车子加速、转弯、刹车,前庭系统都能敏锐地察觉到这些动作。然而,眼睛却可能在 “捣乱”。比如,当你坐在车里盯着手机屏幕或者书本时,眼睛所看到的是车内静止的画面,完全没跟上内耳的节奏。

于是,大脑收到了两份截然不同的报告:内耳急切地喊着 “我们在动!我们在动!” 眼睛却淡定地回应 “啥也没变啊”。这种 “感官内讧” 让大脑陷入混乱,最终引发头晕、恶心、呕吐、出冷汗等晕车症状。

2. 前庭系统失衡

前庭系统是维持身体平衡的关键。当乘坐交通工具时,尤其是汽车、轮船或飞机等,身体的快速移动或颠簸会刺激前庭系统,导致信息紊乱。

3. 个体差异

每个人的前庭系统敏感程度不同,因此晕车的现象也因人而异。有些人可能天生就容易晕车,而有些人则几乎不受影响。

4. 环境因素

封闭的空间、密闭的气味、摇晃的座椅等都可能增加晕车的风险。

二、开车:掌控全局的 “超级英雄” 模式

当我们从乘客变成司机,情况就大不一样了。你握着方向盘,脚踩油门,眼睛紧紧盯着前方的路。车子左转,你提前转动方向盘;右拐,你也能及时调整,加速减速都在你的掌控之中。神奇的是,这时候头不晕了,胃也不闹了。这是为什么呢?

原来,开车时你不再是被动接受运动的 “乘客”,而是化身主动出击的 “超级英雄”。你的大脑提前知道车子要干什么,转弯前你已经做好准备,刹车时你心里也有数。这种预测能力让内耳和眼睛的信号完美同步,大脑自然就会觉得一切都在掌控之中,没有冲突,也就不会晕车了。而且,开车时不能低头看手机或书,大大减少了感官冲突的机会。

简单来说,开车不晕车,是因为你从 “被动挨晃” 变成了 “主动控场”,大脑和身体达成了和谐统一。

三、小妙招:怎样可以不晕车?

既然明白了晕车和不晕车的原理,那作为乘客的我们能不能 “自救” 呢?当然可以,不妨试试这些小妙招:

1. 选择适当的位置:乘坐汽车时,尽量坐在前排,并靠近窗户。这样不仅可以减少视觉冲突,还能在需要时开窗通风,缓解不适。

2. 避免视觉冲突:在乘车过程中,尽量避免看书、看手机或玩电子游戏。专注于远处的静止物体,有助于减轻视觉与身体运动状态之间的冲突。

3. 头部支撑:在乘车时,用头枕或靠垫支撑头部,减少头部的自由移动,有助于减轻晕车症状。

4. 新鲜空气:保持车内空气流通,避免密闭和闷热的环境。新鲜空气有助于缓解恶心和不适。

5. 适应训练:通过逐渐增加乘坐交通工具的时间和距离,可以让身体逐渐适应前庭系统的刺激,减轻晕车症状。

6. 药物辅助:对于晕车症状严重的人群,可以考虑在出行前服用抗晕动药物。但请务必遵循医嘱,避免过量或不当使用。

晕车和不晕车,说白了就是感官与大脑的 “团队配合” 问题。

坐车时,感官各说各话,大脑抓狂;

开车时,你指挥全局,感官齐心协力。

了解晕车背后的秘密,让我们的出行更加愉快和舒适!