筛查和病例发现

筛查是在普通人群中进行,基于人口学信息(如年龄、吸烟史等)对无症状个体进行检查;病例发现是评估个体呼吸系统症状及慢阻肺相关危险因素暴露情况以便决定是否需要行肺功能检查。目前国内外有许多量表和工具便于医务人员在基层医疗机构使用。通过各种量表和/或简单的生理学测量(如呼气峰流速)能够识别既往未确诊的慢阻肺患者,且这些工具能识别出大部分轻症或极轻症患者。

慢阻肺高危人群的确定需要结合年龄、症状、危险因素及家族史等多方面因素,中至少1个危险因素的人群称为慢阻肺高危人群。在高危人群中开展肺功能检查,有助于提高筛查效率,早期发现慢阻肺患者。

建议对慢阻肺高风险人群进行筛查,包括每年需要接受低剂量胸部CT(LDCT)以检测肺癌的人群或影像学检查显示肺部异常(如肺气肿、气道壁增厚、支气管扩张)且临床主诉有呼吸系统症状的患者。肺癌和慢阻肺有共同的危险因素,慢阻肺也是肺癌的独立危险因素,是影响肺癌患者生存的关键合并症。因此,对接受LDCT肺癌筛查的个体彻底评估症状并进行肺功能测定是同时筛查患者是否存在潜在慢阻肺症状和气流受限的特别机会。除吸烟以外,其他因素也会增加慢阻肺患病风险(例如发育、遗传、环境暴露、儿童感染等),此类患者可能会接受胸部影像学检查以评估呼吸道症状。此类人群未曾或很少吸烟,通常年龄较小。与每年接受LDCT肺癌筛查的人群不同,CT扫描本身有助于在非肺癌筛查人群中识别慢阻肺风险增加的个体,并提示其可以考虑进行肺功能检查。

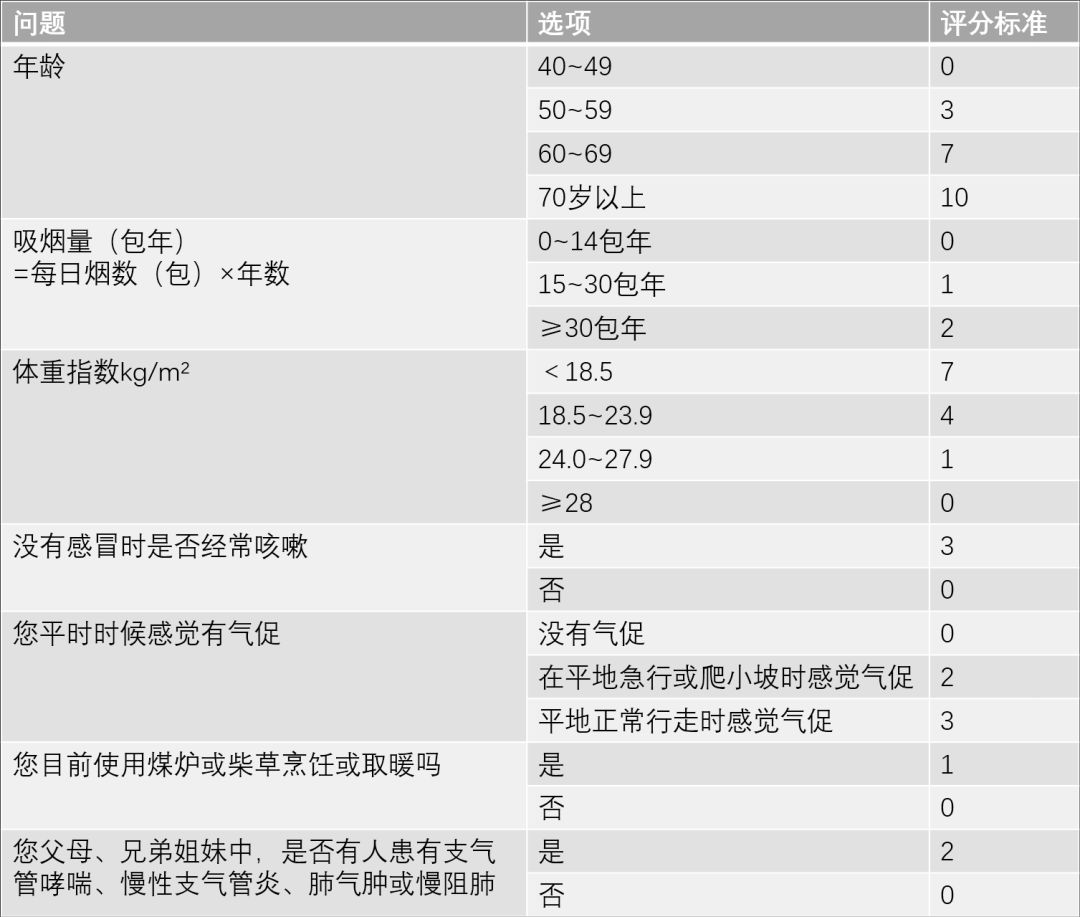

基于国人特点开发的慢阻肺人群筛查问卷(chronic obstructive pulmonary disease screening questionnaire,COPD-SQ),是慢阻肺多个危险因素的集成量表,更适用于我国的慢阻肺高危人群。COPD-SQ总分≥16分为筛查问卷阳性,疑诊慢阻肺,需要进一步进行肺功能等检查以确诊慢阻肺。

COPD-SQ问卷是我国学者在我国人群中改良验证的筛查问卷,增加了生物燃料暴露和慢阻肺家族史的问题。

注意:如果您的总分≥16分,则需要进一步检查,明确是否患有慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)。

对于通过低剂量CT进行肺癌筛查或者偶然影像学检查发现慢阻肺相关肺部异常者(肺气肿、气体陷闭、气道壁增厚和黏液堵塞等),应进行危险因素暴露、症状等的详细评估,并进行肺功能检查。

慢阻肺的诊断主要依据危险因素暴露史、症状、体征及肺功能检查等临床资料,并排除可引起类似症状和持续气流受限的其他疾病,综合分析确定。肺功能检查表现为持续气流受限是确诊慢阻肺的必备条件,吸入支气管舒张剂后FEV1/FVC<0.7即明确存在持续的气流受限。

诊断流程

1. 基层医生应该仔细询问患者病史,对有呼吸困难、慢性咳嗽或咳痰、反复下呼吸道感染史和/或有慢阻肺危险因素暴露史的患者,应该考虑慢阻肺诊断的可能性,并进一步肺功能检查明确。慢阻肺患者主要症状为呼吸困难、慢性咳嗽、咳痰,早期患者可无明显症状。慢阻肺诊断的“金标准”是肺功能检查,吸入支气管舒张剂后FEV1/FVC<0.7是存在持续气流受限的标准。

2. 体格检查包括是否存在口唇、甲床发绀,颈静脉怒张,桶状胸,呼吸次数,呼吸音,啰音,心率,心律,双下肢水肿,杵状指(趾)等。

3. 根据患者病情需要及医疗机构实际情况,恰当选择相应的检查项目,分为应做项目、推荐项目。

(1)应做项目包括:血常规、肺通气功能检查(含支气管舒张试验)、X线胸片、心电图、脉搏血氧饱和度检测。

(2)推荐项目包括:动脉血气分析、痰培养、胸部CT检查、诱导痰细胞学分类、呼出气一氧化氮(fractional exhaled nitric oxide,FeNO)检测、超声心动图、24 h动态心电图(Holter)、肺容量和弥散功能检查、6 min步行试验(6-minute walk test,6MWT)、B型利钠肽(B-type natriuretic peptide,BNP)或 N-末端B型利钠肽前体(N-terminal pro-B-type natriuretic peptide,NT-proBNP)、D-二聚体(D-dimer)、C反应蛋白(C reactive protein,CRP)等。进行推荐项目检查的目的是为了进一步评估慢阻肺病情严重程度、是否有合并症以及鉴别诊断,可根据当地医院条件和患者病情恰当选择或转诊到上级医院完成。