生活条件和卫生环境的不断改善,却换来过敏性疾病患病率的不断上升。在过去30年里,特应性皮炎、哮喘等过敏性疾病的发病率在世界范围内呈上升趋势。中国哮喘和过敏的患病率也逐年增长,广州呼研所调查结果显示,广州市儿童哮喘和过敏性鼻炎患病率从1994年的3. 9%和17. 4%上升到2001年的4. 6%和22. 4%,再上升至2009年的6. 9%和25. 1%。北京、上海等大城市情况也相似。过敏性疾病已经成为困扰很多人的常见病。

鉴于此,有人提出这样的问题:是不是越爱干净,就越容易过敏?印度尼西亚的小孩在肮脏的河流中洗澡,却很少得过敏性疾病,而在干净的环境中生长的日本小孩,却常常受到过敏性疾病的困扰。

在我国,也有类似的情况,与经济发达地区过敏性疾病患病率显著升高不同,在部分缺乏城市化进程的环境下人群患病率比较低。广州市区13-14岁儿童过敏性疾病患病率(6.9%)显著高于从化农村儿童( 3. 4%) ,过敏性鼻炎和湿疹患病率也发现相似的城乡差异。

为什么会这样?真的跟爱干净有关系吗?

这得从免疫和肠道菌群及环境的关系说起。现在越来越多的证据支持肠道菌群在过敏发生发展中扮演着重要角色。

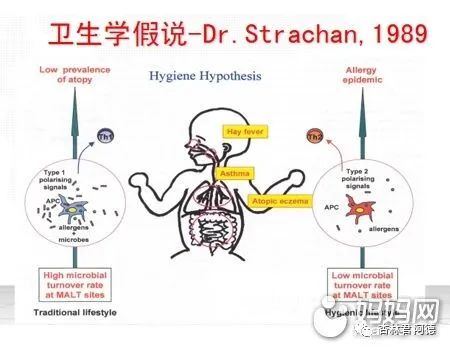

1989年,Strachan首次提出“卫生假说”,认为人类过敏性疾病和自身免疫疾病的迅速上升要归因于太过干净的环境,主要是人类刚出生时接触环境中缺少各种病菌,反而会限制机体免疫系统的发育和成熟,从而增加儿童时期过敏性疾病发生风险。

而后的研究提示这主要是跟肠道菌群有关,于是便有人提出了“生物多样性假说”,认为宝宝在刚出生时肠道菌群定植的多样化促进机体免疫系统的发育和成熟,并可诱发免疫耐受(不发生免疫反应)形成,降低以后过敏性疾病发生风险,这一学说强调了新生儿期肠道菌群定植和演替过程的重要性。

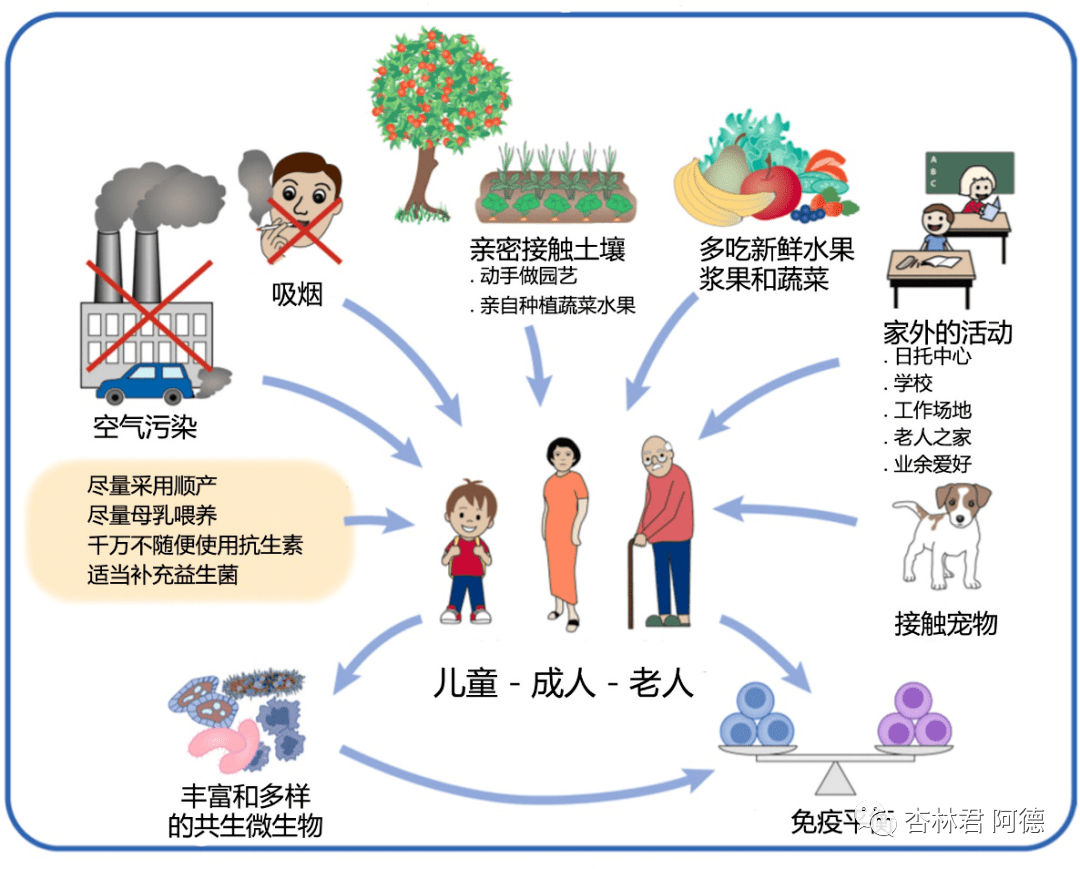

而宝宝肠道菌群的多样性很多程度上取决于跟他(她)紧密接触的妈妈和生活的环境。环境的工业化、城市化、绿化减少、各种动物或病菌接触的减少(过于干净或经常消毒的环境)等都会影响肠道菌群的多样性。

欧美多个农场的对比研究均验证了这一学说,婴幼儿时期暴露于农场环境(尤其是传统农场) 或农村环境的人群,过敏性疾病的患病率显著低于缺乏相关保护性暴露因子的人群,农场环境的这种保护作用称为“农场效应”,农场环境的多样性,包括接触农场牲畜、农作物、未消毒牛奶、母乳喂养、农场或农村耕种活动等因素。

初为父母的年轻人,卫生意识比老一辈要强很多,小孩生活的环境会保持得很干净,甚至会用很多消毒剂消毒各种物品,生怕小孩子接触到各种病菌而感染了。

在预防感染性疾病方面,确实起到了一定的保护作用,但平时我们生活中所接触到的很多细菌,不一定有致病性,相反,它们可能对我们肠道菌群激发免疫调节有一定的保护作用。

所以,我们不要过于担心小宝宝暴露在有菌的环境当中,本身就不存在无菌的环境,适当让他们早期接触各种没有致病性或者致病性弱的病原体,或许有助于增加肠道菌群多样性,预防以后出现各种过敏性疾病。