一个月前,姐夫的战友说他妈妈不舒服,要来找我做胃镜,我说没问题。仔细询问病史后,我的初步诊断是“胃食管反流病”,老人家已经69岁,腹型肥胖,是该病的危险因素,也是结直肠肿瘤的危险因素。开单时,我说:“顺便做一下肠镜吧,这么大年纪,要看看有没有肠息肉”。朋友很信任我,他之前也找我看过胃病,做过胃镜,他说:“你觉得需要做什么,你开单就行。”当时我还特异问了一下老人家,平时大便正不正常。她说挺正常的。

过了几天,老人家如约来做胃肠镜,先做胃镜,还好,就是轻度反流性食管炎。肠镜进去一看,吓一跳,乙状结肠上长了一个三四公分的肿物,表面已经明显溃烂,一看明显就是腺瘤性息肉演变过来的,已经明显癌变,就是进展期肠癌(中晚期)了,进到里面看,升结肠长了一个五六毫米的扁平息肉(术后病理是锯齿状息肉,也是癌前病变),结肠肝曲也长了一个约五毫米的扁平息肉(术后病理是管状腺瘤,大肠最常见的一种癌前病变),做完肠镜,我就大概跟家属说了,可能是中期的结肠癌,可以考虑住院准备手术了。

过几天,病理结果出来了,就是乙状结肠浸润癌。上个星期去了广州某大医院做了手术,术后她儿子发了感谢的微信:“老乡你好,我妈前几天的手术非常成功,……前期幸亏你有建议做肠镜。谢谢你!”虽然发现得不算早,但至少有手术机会,术后提示肿瘤浸润到固有肌层,只有一个淋巴结转移,按第八版结直肠癌TNM分期是 IIIA(可以算是中期),五年生存率也有70%以上。

当时就想,如果她早三五年来检查肠镜,可能就是个大息肉,还没癌变或者刚刚发生癌变,可以通过内镜切除,五年生存率可以达到90%以上,又不用化疗,既省钱又省事,关键是不用挨一刀,还不用担心害怕会不会复发。这让我想起了一年前同事的爸爸发现的直肠息肉,大于2公分了,但内镜切下来病理证实还没癌变。其实他不是主动来检查的,是我反复让家属去劝说他来检查的,因为他又抽烟又喝酒又喜欢吃红肉,还是典型的腹型肥胖的,去年也刚好过了60岁,有多个危险因素。三个子女都是学医的,很信任我,我多次说他很可能也有肠息肉,让他们劝说了很多遍,才答应来检查。一查,果然有息肉,而且还是巨大息肉,不过切了就算治愈了,因为没有癌变,也不需要化疗,只需要定期复查就行。

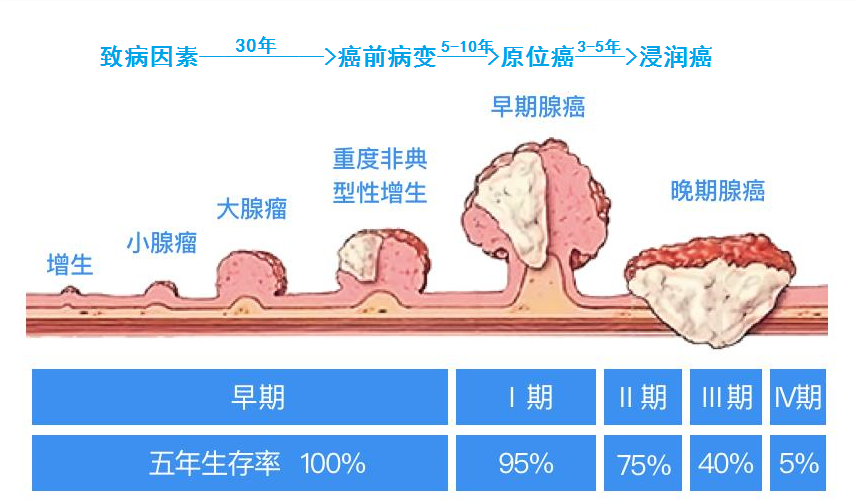

一个是进展期结肠癌,一个是癌前病变,也是进展期腺瘤,结果是差很大的。所以越早检查越好。目前Ⅰ/Ⅱ期患者5年生存率可以达到90%、Ⅲ期患者71%,而Ⅳ患者则降至14%。我国结直肠癌早期诊断率偏低,大部分查出来的时候就已经是中晚期了,即使做了手术和化疗,大部分生存时间不超过五年。

随着人们生活水平的不断提高以及生活方式的改变,尤其是饮食食结构的改变,我国结直肠癌的发病率日渐增高,已跃居城市恶性肿瘤发病率第2位(33.17/10万),死亡率第4位(15.98/10万),农村地区恶性肿瘤发病率(19.71/10万)和死亡率(9.68/10万)第5位。而结直肠癌大部分正是藏在结直肠里的腺瘤性息肉慢慢演变过来的,一般认为癌前病变进展到癌需要 5~10年,及时检查结肠镜发现并及时切除,可预防75%的结直肠癌。大量的研究和实践已经表明结直肠癌筛查和早诊早治可以有效降低结直肠癌的死亡率。

北京友谊医院对615例无症状体检客户进行回顾性研究调查显示,40岁以上人群大肠腺瘤检出率为25%,随着年龄增长,检出率逐渐增高:18~39岁——8.9%(9/101),40~49岁——19.4%(37/191),50~59岁——27.1%(68/251),60~69岁——32.8%(20/61),70-81岁——36.4%(4/11)。

结直肠癌的发生及发展又与以下多种危险因素有关:结直肠癌家族史、炎症性肠病、红肉和加工肉类摄入、糖尿病、肥胖、吸烟、大量饮酒。有这些因素的要定期检查结肠镜,尤其是40岁以上的,即使是健康人群,也就是无症状的人都有四分之一的人可能检出腺瘤性息肉,所以笔者建议40岁以上的人群体检要常规检查胃肠镜。预防才是最好的策略,而体检则是最经济有效的手段。

(本文最早投稿于深圳慢病防治中心防癌科普征文比赛)

参考文献:

[1] 中华医学会消化病学分会, 中华医学会消化病学分会肿瘤协作组. 中国结直肠癌预防共识意见(2016年,上海)[J]. 中华消化杂志, 2016, 36(11):721-733.

[2] 刘玲玲, 王国军, 许冬, et al. 无症状健康体检人群结直肠息肉及腺瘤检出情况及与相关临床因素分析[J]. 国际外科学杂志, 2019, 46(10):686-691.

[3] 中国结直肠癌筛查与早诊早治指南(2020,北京)[J].中华肿瘤杂志,2021,43 (01):16-38.

[4] 中国结直肠癌早诊早治专家共识[J].中华医学杂志,2020,100(22):1691- 1698.