输尿管狭窄:如何打通生命之“渠”?

治疗方案全解析

引言

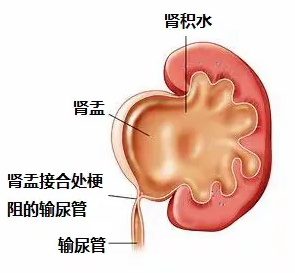

输尿管是肾脏与膀胱之间的“生命通道”,一旦发生狭窄,轻则引发腰痛、肾积水,重则导致肾功能衰竭。近年来,随着结石手术、放疗等医源性损伤增多,输尿管狭窄发病率逐年攀升,成为泌尿外科的棘手难题。面对复杂的病情,如何选择最优治疗方案?

输尿管狭窄的“幕后黑手”

1. 先天性因素

- 胚胎发育异常导致输尿管结构缺陷,如肾盂输尿管连接部狭窄(UPJO),占儿童病例的15%-20%。

2. 后天性损伤

- 医源性损伤:输尿管镜碎石术、妇科手术等造成的黏膜损伤或瘢痕挛缩(占成人病例的40%-60%)。

- 炎症与感染:结核、反复尿路感染可致管壁纤维化。

- 外伤或肿瘤:骨盆骨折直接损伤输尿管,或肿瘤压迫导致狭窄。

治疗方案如何选?关键看这三点

输尿管狭窄的治疗需根据狭窄部位、长度、病因及肾功能综合决策,核心目标是恢复通畅、保护肾脏。

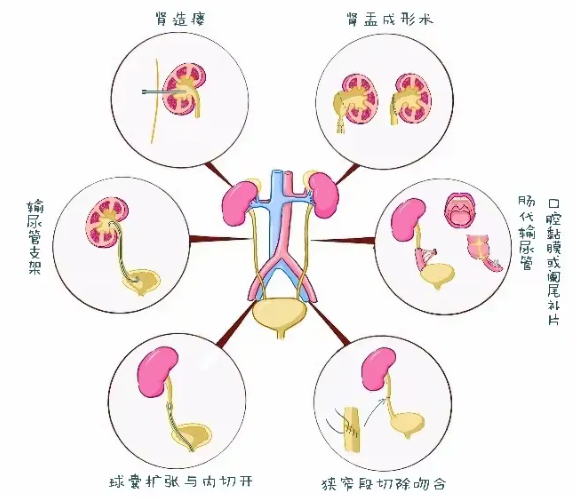

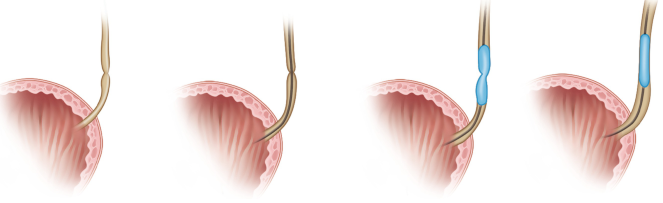

1. 内镜治疗:微创首选,但需“精准打击”

- 适用场景:狭窄段<2cm、无严重瘢痕的患者。

- 常用术式:

- 球囊扩张术:通过输尿管镜置入球囊导管,扩张狭窄段,短期有效率约50%。

- 冷刀/激光切开术:直视下切开狭窄环,联合支架植入,成功率可达60%-70%。

- 局限:长段狭窄或瘢痕严重者易复发,需反复手术。

2. 狭窄修复手术:复杂狭窄的“终极武器”

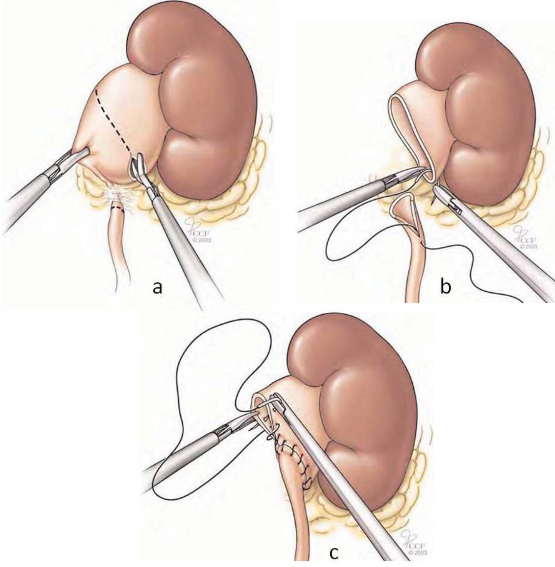

- 肾盂成形术:针对肾盂输尿管连接部狭窄,成功率超90%。

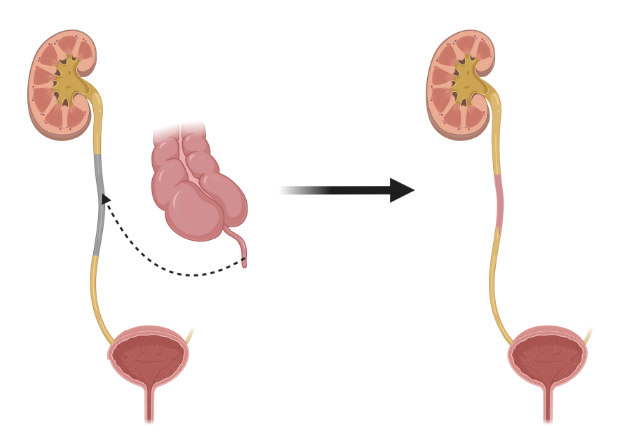

- 输尿管重建术:

- 自体组织移植:利用阑尾、颊黏膜等修补狭窄段。例如,机器人辅助的阑尾补片术,因阑尾管径与输尿管匹配、吸收少,成为长段狭窄的新选择(术后漏尿风险<5%)。

阑尾补片

- 回肠代输尿管:适用于超长段(>10cm)狭窄,但可能引发代谢紊乱。

- 优势:机器人手术创伤小、视野清晰,尤其适合肥胖或粘连严重患者。

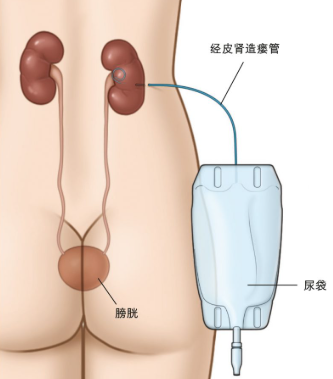

3. 过渡性治疗:为手术争取时间

:急性肾积水时紧急引流,保护肾功能。

- 双J管植入:短期支撑狭窄段,但长期留置可能加重感染或结石形成。

预防与随访

1. 预防策略

- 医源性损伤防控:术中避免过度电灼,术后定期复查影像。

- 控制基础病:及时治疗尿路感染、结石,减少炎症刺激。

2. 术后随访要点

- 影像学评估:术后3个月行CT尿路造影(CTU)或超声,确认无狭窄复发。

- 肾功能监测:每6个月查血肌酐、肾小球滤过率(GFR),警惕隐匿性肾损伤。

给患者的特别提醒

- 警惕隐匿信号:无痛性肾积水占早期病例的30%,定期体检是关键。

- 慎选治疗方案:长段狭窄勿盲目尝试内镜扩张,可能延误手术时机。

- 生活方式调整:每日饮水>2000ml,减少高草酸食物(如菠菜、坚果)摄入。

结语

输尿管狭窄的治疗已从“一刀切”迈入精准化、个体化时代。无论是微创内镜还是创新的自体组织重建,核心目标都是为患者找到创伤最小、疗效最长久的方案。记住:早发现、早干预,才能守护肾脏的“生命之源”!

(注:本文参考2024版EAU指南及国内专家共识,临床决策请以医生评估为准)