今年24的小花平时热爱运动,时常在健身房举铁,平日也爱参与羽毛球、登山等活动。但是近来小花运动过后总感觉左边膝盖不舒服,有时活动时间长了会隐隐作痛,甚至出现有肿胀的情况。因此她去做了核磁共振检查,结果竟然提示是:剥脱性骨软骨炎!

剥脱性骨软骨炎(英语:Osteochondritis dissecans,普遍缩写为OCD或OD)是一种关节软骨和下层的软骨下骨中形成碎裂的关节疾病。

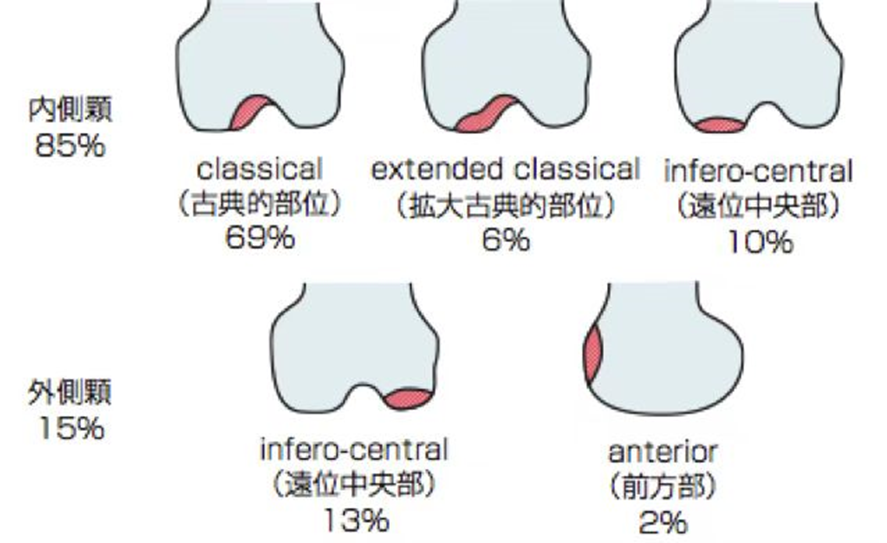

图示股骨头的皮瓣损害,为剥脱性骨软骨炎的典型后期症状。其病因是软骨下硬骨的缺血性坏死。

就诊

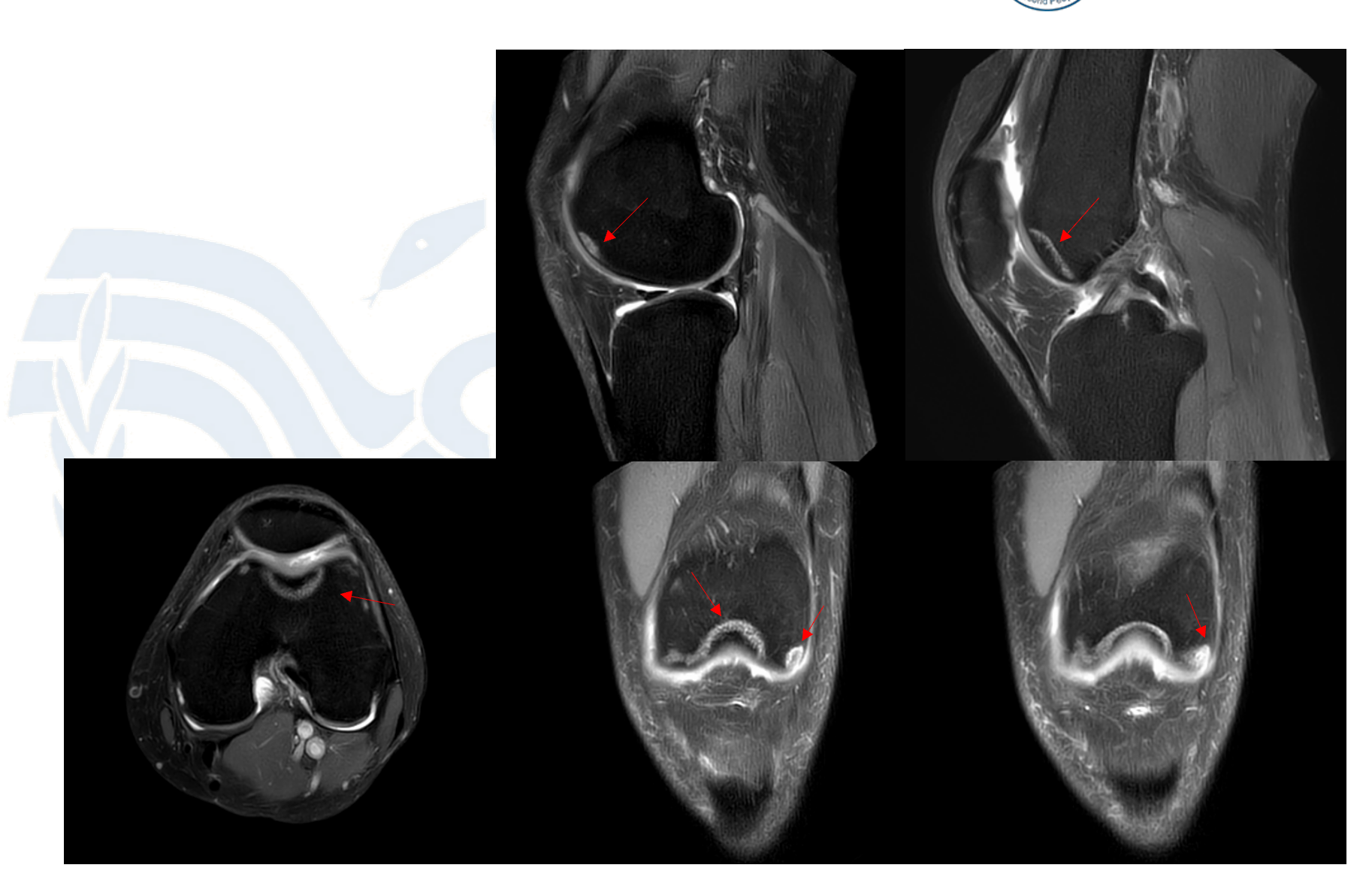

小花的核磁共振成像也见到了明显的软骨剥脱的表现!她非常的困惑,自己明明还很年轻,为什么会出现这种问题呢?其实,剥脱性骨软骨炎相对来说算是罕见的疾病,但是它最常见的发病年龄12-19岁的青少年,而20-45岁的成年人中尤以男性多见(男女患者比大约介于2:1至3:1之间),但是随著女性和青少年在运动中益发活跃,女性患者以及幼年型的病例量也节节上升。

小花四处求医,先后拜访了多家医院,有建议手术治疗,进行病灶清理、微骨折术的、或是使用骨钉将软骨固定,甚至有建议进行自体软骨移植。手术无小事,尤其手术之后是否还能回到原来的运动水平更是没有保障。小花拿不定主意,怀着紧张忐忑的心情,她来到了深圳市第二人民医院朱伟民主任的诊室,像朱主任倾诉了她的病情和苦恼。

治疗

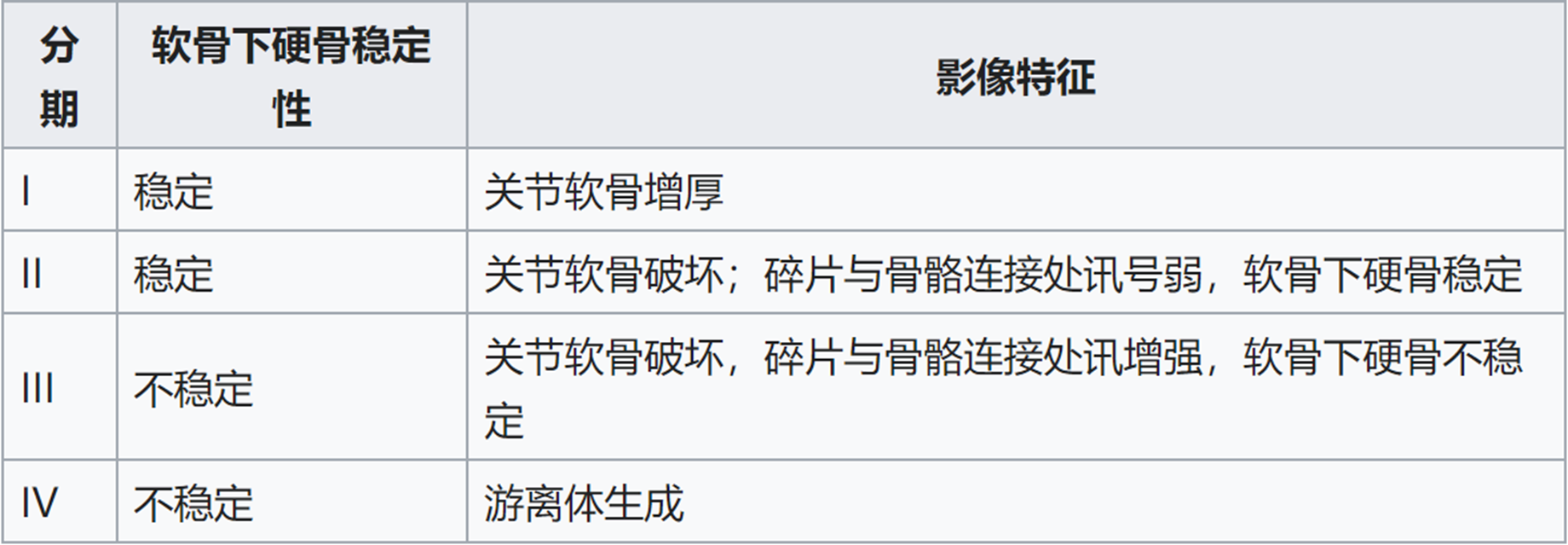

在详细了解了小花的病情后,朱主任指出,小花目前的病情处在OCD的第I-II期之间,目前仅有膝关节的早期或小范围不明确的非特异性膝关节疼痛,尚未达到关节出现游离软骨的情况,对于这种病人,一定要谨慎地选择治疗方式——软骨下骨是否病变?

在完善了膝关节的CT检查之后,朱主任并没有发现有明显的骨质病变,这意味着小花可以尝试进行保守治疗!朱主任认为通过减少负重活动,保证肌肉锻炼,促进肌力加强关节角度训练,可以逐步改善病情,朱主任的判断给了小花极大的鼓励,她开始尝试进行保守治疗。

一年之后,小花再次找到了朱主任,并带来了她的膝关节核磁——小花的核磁表现出了极大的改善,在软骨层保留完好的同时,软骨下骨的骨髓水肿较前也有明显的改善。

事实上,像小花一样的患者还有许多,大约每年每10万人有15至30例,剥脱性骨软骨炎仍然是青少年关节疼痛的重要病因。在骨骺未愈合的青少年中,稳定型病灶的预后普遍良好(第一、二期),在保守治疗下有50%的机率会痊愈。而大型、不稳定,或全层病灶(第三、四期),或是在骨骼发育成熟后才发生的病灶通常预后较差,保守治疗的效果普遍不佳,通常需要手术介入,小花在其中属于幸运的一类。

病因

而目前学者们对该病的病因尚未达成共识,主要的假说包括一下三种

1、运动性损伤

目前较多学者提出运动性因素,特别是反复的小能量外伤,容易导致局部软骨损伤,产生软骨下骨折。

2、局部缺血

感染等因素导致局部的血供受损,使部分软骨缺乏营养,导致本病的发生。

3、遗传因素

症状

本病的发生可能有一定的遗传性,当机体在某些特殊的作用下,导致局部软骨炎。

患者一开始会以运动相关疼痛表现,常见主诉包含疼痛、关节肿,运动时可能感觉会有不顺畅感(locking)、绊住感(catching)、产生弹响(popping noises),或软脚(buckling)。有时会以关节活动度缩小作为初始表现。

第一期症状通常在几周内即会出现,第二期症状大约会于一个月内出现,但若在此时未即时诊断出来,则病程会急遽恶化,病灶会从稳定的囊肿或裂缝,快速发展为不稳定的碎片。此时会出现类似扭伤和拉伤的一些非特异性症状,常延误诊断。

总结

剥脱性骨软骨炎虽然是罕见病,但常见于青少年,累及膝、肘或踝关节,并引起疼痛。X线平片结果通常可以确诊,但一般需要MRI进一步明确病变特点。初始治疗包括休息、使用非甾体类抗炎药物、避免高强度运动以及使用物理疗法。非手术治疗通常会对骨骼尚未发育成熟的患者产生良好效果。及时的发现和处理对该病的预后和治疗选择极为重要。