据报道过敏影响了全球40%的人口,其中欧美国家过敏性鼻炎发生率10-30%,中国过敏性鼻炎儿童发生率超过18%;西方国家儿童食物过敏发病率2%~8%,而牛奶蛋白过敏发生率2.5%~3.0%,国内婴幼儿发生率为0.83%~3.50%;湿疹发生率10%~20%。过敏性疾病的诊断方法仍旧依赖于病史、皮肤点刺试验、过敏原特异性IgE检测和激发试验,上述检测方法检测出来的过敏原多有:

吸入性过敏原:花粉、动物毛发、尘螨、真菌、屋尘、蟑螂等;

食入性过敏原:牛奶、鸡蛋、鱼虾、海鲜、牛肉、羊肉、水果等;

接触性过敏原:化妆品、洗发水、动物毒素、昆虫分泌物、植物茎叶等。

然而,这些过敏原都只是粗提取物,传统的检测方法无法判断其中是哪些过敏蛋白导致的过敏,存在一定的局限性。但近年过敏原组分诊断(component resolved diagnostics,CRD)越来越受到重视,后者是指使用天然或重组的单体过敏原蛋白来鉴定引起过敏的特定组分,其采用的是超高灵敏度的微量测定技术——磁微粒化学发光酶免疫分析技术,具有较高的敏感性和特异性[1],有助于鉴别交叉致敏、识别独特蛋白致敏组分、提示严重过敏反应相关的组分、避免简单粗暴回避食物过敏原等。

过敏原组分诊断的作用:

1、有助于识别主要致敏组分,鉴别交叉致敏、提示可能的交叉反应性:如口腔综合症及指导,由于大豆中存在同桦树花粉变应原组分Bev v1同源的Gly m4,可引起交叉反应,大豆中的Gly m4可引起桦村花粉过敏患者进食豆奶后可出现严重反应,在花粉季尤其明显,但对发酵后的大豆制品耐受良好。同样,桦树花粉过敏患者可能同时对常见的食物包括蔷薇科水果(苹果、梨、桃)、坚果(主要为榛子)、伞形科蔬菜(主要为胡萝卜和芹菜)等出现食物过敏。

2、有助于提示严重过敏反应相关的组分以及提高诊断准确性,用于提示潜在的严重反应、系统性反应和轻微反应的风险:如对花生,坚果,小麦等的指导。ω-5小麦麦胶蛋白是小麦过敏和小麦依赖的运动诱发的过敏性休克(WDEIA)中最重要的小麦变应原组分,其sIgE水平诊断小麦过敏的特异性更高,且与小麦口服食物激发试验(OFC)反应的严重程度相关;而小麦中其它变应原致敏引起的过敏反应较轻,比如α-、β-和/或γ麦胶蛋白、高分子量(HMW)和低分子量(LMW)麦谷蛋白。对花生变应原中Arah1(7S球蛋白)、Arah2(2S白蛋白)和Arah3(11S球蛋白)致敏同严重过敏性反应相关;而Arah8(Bet v1同源物)致敏与无症状或非常轻度的局部症状相关。因素,借此可将严重过敏反应与轻度症状区分开。

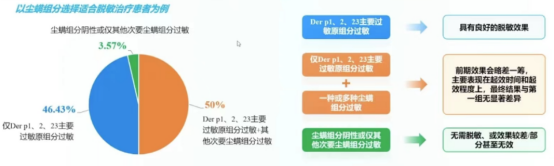

3、有助于识别特定的蛋白致敏组分,以筛选特定适合脱敏免疫疗法患者,提高脱敏免疫疗法的成功率:如对尘螨的脱敏治疗。Der p1和Der p2的存在对速发型哮喘具有显著的预测价值。患者Der p1和Der p2阳性,而且Der p10阴性的是特异性免疫治疗(SIT)成功的前提,对SIT治疗效果评估有很重要的作用。

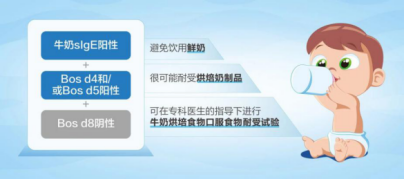

4、有助于识别组分蛋白的稳定性特征,避免简单粗暴的回避食物过敏原,精准的为食物过敏的患者提供健康安全的饮食方式指导:如对牛奶、鸡蛋过敏的精准饮食应用,以对牛奶过敏为例,耐热的酪蛋白(Bos d 8)约占牛奶蛋白质的80%,加热后,酪蛋白没被破坏,还是会引起过敏;而α-乳清蛋白(Bos d 4)、β-乳球蛋白(Bos d 5)、牛血清白蛋白(Bos d6)属于热敏感的乳清蛋白,在90℃以上加热15~20分钟后就会失去其抗原活性,加热后的牛奶不容易引起过敏。这意味着,通过检测牛奶的过敏原组分,就可以更加精准地判断过敏患者对牛奶过敏的病因,Bos d 4、Bos d 5、Bos d6阳性患者可以进食煮沸的牛奶,也可尝试烘焙含有牛奶成分的奶制品,而非“一刀切”回避食用含牛奶成分的食品。

鸡蛋 Gal d1(卵类黏蛋白)是煮熟的鸡蛋蛋清引起儿童过敏的主要成分,阳性提示患者不能进食熟鸡蛋,也没有必要进行口服食物激发试验(OFC)。而Gal d2(卵白蛋白)、Gal d3(伴清蛋白)以及Gal d4(溶菌酶)为热敏感组分,阳性提示患者不能进食生鸡蛋或未加工的鸡蛋。此外,在疫苗中可能含有Gal d2(卵白蛋白)组分,进行疫苗接种时不能注射蛋清成份的疫苗;而Gal d4(溶菌酶)常存在于某些食品和药物的添加剂中,因此对这些组分敏感的患者,可能会对含有相应成分的食品或药物有过敏反应。

因此,CRD可有助于高效识别可引起症状的主要变应原组分,预测症状的严重程度,并评估未来出现症状的风险,亦可提示多重致敏及交叉反应的信息,还可用于优化OFC,避免不必要的或高危的激发试验,减少患者的风险,提高临床诊治的效率及安全性。