外耳道真菌病又称真菌性外耳炎,系真菌引起的急性、亚急性或慢性耳廓及外耳道感染。是一种常见病,占耳感染的15%~20%。

1、发病因素:

1)我国南方地区因为天气潮湿,发病比例相对偏高。

2)过分的耳道清洁也是诱发因素之一。

3)采耳等操作造成的交叉感染。包括采耳、耳烛、耳浴等操作,因器械消毒不严格,易造成交叉感染。

4)不当用药。很多人耳朵一出问题,就会买抗生素药水滴耳,这种情况容易耳道菌群失调,进而诱发真菌感染。

5)中耳炎久治不愈。中耳炎会反复耳道溢脓、潮湿,加之反复的抗生素滴耳,都容易造成细菌和真菌混合感染。此类型治疗较困难。

6)糖尿病、免疫力低下等全身疾病。

很多人认为耵聍(耳垢或称耳屎、耳蜡)是一种脏东西,会习惯于不停地清洁,甚至会主动冲洗耳朵来清除。其实,耳垢是很好的天然抑菌剂,有保护耳道的功能,过分清洁会造成耳道失去保护真菌容易滋生。

2、表现:

1)听力下降。真菌堆积会造成塞棉花之类的闷堵感。

2)耳痒、耳痛。真菌分泌物刺激皮肤,甚至肿胀,易出现明显耳痒、耳痛。

3)耳鸣。分泌物或者结痂堵塞耳道或者仅仅附着于鼓膜,均易诱发耳鸣。

4)耳道频繁结痂。炎性刺激易诱发耳道口皮肤潮红、结痂,深部容易出现大块结痂,甚至是袖筒样结痂。

3、检查:

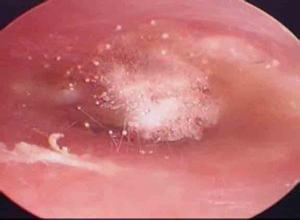

1)耳道可见大片结痂;或者棉絮样真菌菌丝,部分可见黑色的孢子;部分仅仅是黄色或者褐色的污秽分泌物堆积;

2)部分合并鼓膜穿孔;

3)分泌物真菌图片检查可见真菌菌丝。

4)有文献报导,曲霉菌属70%,假丝酵母菌属19%。另一文献报导,曲霉菌属71%,念珠菌属14%

5)有研究发现,外耳道分泌物嗜酸性细胞及肥大细胞染色阳性率89.16% ,证明局部反应与变态反应有关关。

4、治疗

1)清除耳道结痂、真菌。

2)抗真菌药膏或滴耳液,如咪康唑霜乳膏、曲安奈德益康唑乳膏。

3)保持耳道干燥。常用的有硼酸滴耳液(部分患者耳道刺激明显)

4)预防。避免挖耳,保持耳道干燥。