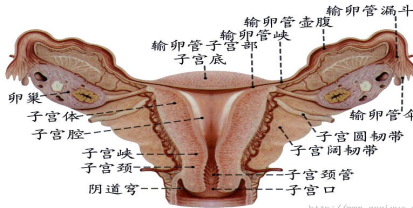

一、子宫的解剖

1、子宫是女性最重要的内生殖器官,属于空腔的平滑肌肌性器官,位置是在骨盆中央。上宽下窄,如倒梨形,上面凸出部分为子宫底,较宽的部分是子宫体,中间是宫腔,下方较窄的部位是宫颈,呈圆柱形。再往下是子宫颈外口,两侧为阴道穹窿,下方为阴道。

2、子宫形态:

成年人的子宫上宽下窄,前后稍扁,宫体和宫颈的比例是2:1,长度约为7~8厘米,宽度约为4~5厘米,厚度约为2~3厘米,重量在50克左右,容积大约是5毫升。生育期女性的宫体和宫颈比例是2:1,婴儿期是1:2,绝经之后则1:1。子宫壁由外向内依次是浆膜层、肌层和黏膜层。

二、原发性痛经的诊断和发病机制

1、原 发 性 痛 经( primary dysmenorrhea, PD) 是 指非盆腔器质性病变引起的痛经, 为内分泌功能失调所致, 多在初潮后 1、2 年内发病, 表现为周期性下腹部疼痛, 可伴有恶心、呕吐、腹泻、头晕和乏力等症状。

2、其发病因素复杂, 病理改变主要为子宫平滑肌和子宫螺旋动脉强烈收缩、缺血和缺氧导致的疼痛。

2、1前列腺素( prostaglandins, PG) ,前列腺素的改变被认为是形成原发性痛经的根本机制。子宫内膜中前列腺素含量随月经周期呈周期性变化。月经期,子宫内膜产生的前列腺素增高,其作用于螺旋小动脉壁,引起子宫平滑肌痉挛性收缩,导致痛经。

2、2血管加压素:作用于子宫 加压素受体引起子宫肌肉收缩尤其是子宫肌层小血管收缩,引起局部缺血和疼痛。

2、3、催产素(oxytocinOT ):催产素除了直接作用于子宫肌肉使其收缩外还能刺激子宫内膜细胞释放 PGs两者协同使子宫收缩。

2、4、原发性痛经与外周和中枢神经的敏感性有关,痛经期间患者前额叶、眶额区及左丘脑腹后的活动增强,左半球的感觉和运动区活动下降。

三、继发性痛经的诊断:继发性痛经则是由器质性疾病所致痛经。常见子宫内膜异位病灶累及腹膜、神经、消化系统、泌尿系统等器官,造成弥散性的慢性盆腔痛、性交痛及相应系统受累症状,有进展加重的特点。包括:内异症或子宫腺肌症、卵巢囊肿、盆腔炎、子宫肌瘤等。

四、原发性痛经与继发性痛经的非手术鉴别

1、原发性痛经继发性痛经的非手术诊断方式:包括疼痛( 痛经、慢性盆腔痛、性交痛)、不育、盆腔体征(附件区包块、骶韧带结节、后穹隆结节)、超声、血清CA125值、盆腔核磁,任何3项临床指标联合阳性,继发性痛经预测率可基本达到100%。

2、临床相关因素鉴别诊断:

2、1初潮出现痛经:原发性痛经及继发性痛经的鉴别无明显关联。

2、2痛经的严重程度:可以作为原发性痛经与继发性痛经的辨别依据之一。但是疼痛程度的判断存在一定的主观性,无明确的界定及分界值,依据此来进行辨别也有一定的难度。

2、3痛经在短期内加重:短期内疼痛加剧的患者警惕继发性痛经的可能。

2、4并发症症状数量及程度:继发性痛经患者中,病灶可累及腹膜、神经、消化系统、泌尿系统等器官,造成弥散性的慢性盆腔痛、性交痛及相应系统受累症状。继发性痛经病灶侵及肠管,可引起经期排便痛、肛门坠痛等症状;病灶还可累及神经,造成疼痛广泛化;波及至膀胱,出现间质性膀胱炎的症状。继发性痛经和间质性膀胱炎可同时存在,并称为“邪恶双胞胎”患者除表现出痛经及慢性盆腔痛以外,还伴有泌尿系统症状,需要对间质性膀胱炎进行治疗。

2、5是否对非甾体类抗炎药及短效口服避孕药治疗有效:继发性痛经对非甾体类抗炎药( NSAIDs)和短效口服避孕药 ( OCPs)治疗无效的。对于未婚的青春期痛经患者,首选药物为 NSAIDs,尝试治疗 3 个月后疼痛无缓解,应更换为激素治疗(如OCPs) ,若 NSAIDs和OCPs治疗满6个月仍无效,建议腹腔镜探查术,约70% 经腹腔镜证实患有子宫内膜异位症。针灸及中药治疗原发性及继发性痛经均有明显止痛效果。同时中药及针灸可以提高继发性痛经患者的生育力。

2、6发病年龄:继发性痛经开始痛经的年龄显著大于原发性痛经。

2、7痛经的加重进程:继发性痛经加重的比例高于原发性痛经,继发性痛经发病的间隔时间短于原发性痛经。

2、8疼痛评分:继发性痛经评分显高于原发性痛经,经期必须休息的比例更高。