1

很多人前叉韧带撕裂后会陷入沮丧、担忧的情绪中——“我以后是不是的都不能运动了”的自卑,“我什么时候可以做什么运动”的迷茫,“这腿能用几年,谁知道什么时候它会再断掉”(关于重建后翻修的科普我在上一篇文章中有介绍)的担忧……

作为患者,我们要正确认识自己的身体和前叉韧带损伤的情况,也要对前叉韧带重建术有一定的了解,才能避免以上这些过度消极的情绪和忧虑出现。

作为医生,我们也珍惜每个机会让大家更了解前叉韧带以及相关所有结构的“前尘往事”。

2

其实,前叉韧带重建术后重返运动的比率比大多数人想得更乐观。早在2018年,运动医学顶刊BJSM(British Journal of Sports Medicine)就发布了一篇文章,荟萃分析24个研究中1272位高水平运动员ACLR术后重返运动的情况,得出的结论是:“83%的高水平运动员都在前叉韧带重建术后恢复了损伤前的运动水平”

并且,他们重返运动的时间都集中在术后6-13个月。

但是要指出的是,因为高水平运动员的身体素质、周围肌群状态要高于常人,所以会恢复得更快、更好;同时,我们也要看到,高水平运动员受伤前的运动水平和难度也是高于常人的,如此高的要求都能恢复到受损前的程度,也为我们提供了一种“可能性”的参考,我们普通人也要对自己有信心。

3

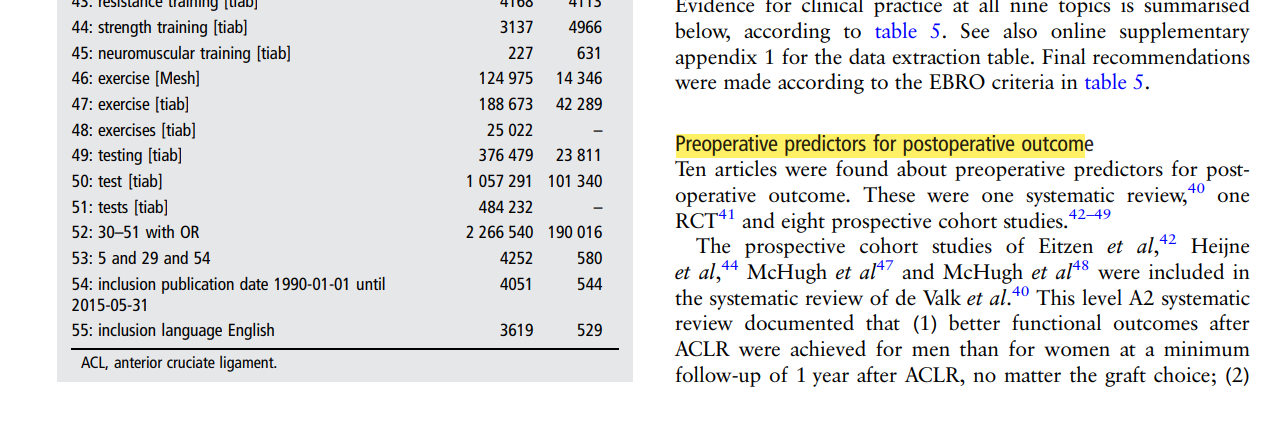

那么,都有什么因素和我们术后重返运动相关?高水平运动员身上,有什么我们可以借鉴的?能让我们康复得更好?比如BJSM在2016年就提出了几项术前就能看出这个人术后会怎么样的“预言指标”:

包括:

(1) 男性的恢复效果优于女性

(2)30岁以下的要比30岁以上的恢复效果更好

(3)3个月内接受重建术的效果可能要比延期重建的更好

(4) 吸烟、肥胖(BMI>30)、股四头肌力量不足或活动范围不足的患者的术后功能结果相对较差

在这里也给大家科普一下BMI值:

body-mass index:体重指数=体重 (kg)/身高的平方( m2)

是判定肥胖与否的常用指标。

世界卫生组织标准 :BMI 18.5 ~ 24.9kg/m2为正常, BMI 25 ~ 29.9kg/m2为超重,BMI≥30kg/m2为肥胖。

我国标准:BMI 18.5 ~23.9kg/m2为正常,BMI 24 ~27.9kg/m2为超重,BMI≥28kg/m2为肥胖 。

世界卫生组织根据 BMI 将肥胖分为 3 级:

1级,BMI 30 ~ 34.9kg/m2 ;

2级,BMI 35 ~ 39.9kg/m2;

3 级,BMI ≥40kg/m2。

可见,术前个体化的功能锻炼也可以为患者带来更好的恢复效果,“功能至上是原则,早期康复是手段,重返运动是目标”,重返运动是运动医学医生和患者永远的话题,前叉韧带损伤想要进行重建术需要医患在术前、术中、术后都充分关注,需要互相信任,一起合作。

如果还有相关问题,北大深圳医院运动医学科欢迎大家的提问咨询,让我们一起推进运动、康复一体化的治疗。