凌晨三点的便利店前,刚加完班的李强掏出皱巴巴的烟盒,这个动作他重复了十七年。他清楚地记得戒烟失败的六次经历:最长坚持过28天,最短只有3小时。这种挫败感困扰着全球13亿烟民,他们中70%的人承认想戒烟却难以实现。当我们深入烟雾缭绕的表象,会发现这场抗争远非意志力的较量,而是大脑神经与行为模式共同编织的精密陷阱。

一、被劫持的快乐中枢

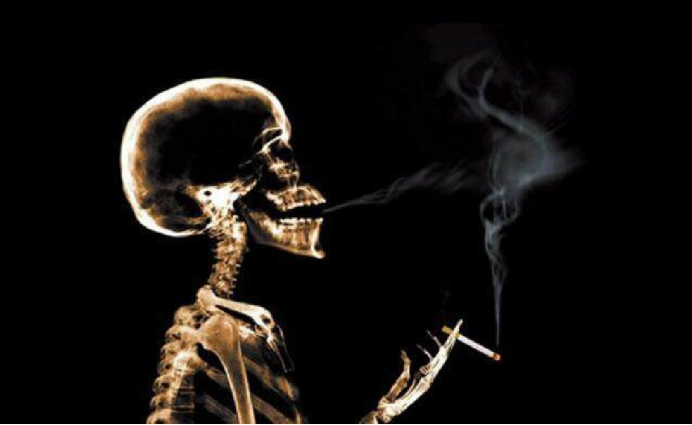

每支香烟都搭载着6000种化学物质的特快专列,其中尼古丁在7秒内突破血脑屏障,精准激活大脑腹侧被盖区的α4β2尼古丁受体。这种分子层面的劫持会引发多巴胺浓度瞬间提升250%,形成超越性快感的神经风暴。持续刺激下,大脑基底核逐渐形成“尼古丁-愉悦”的神经回路,就像在神经丛林中踩出一条成瘾小径。

当尼古丁浓度下降时,前额叶皮层的谷氨酸能神经元开始躁动,杏仁核发出焦虑信号,下丘脑启动应激反应。此时吸烟已不再是享受,而是解除戒断症状的“止疼药”。这种神经适应导致烟民的决策系统被重塑,优先级的金字塔顶端永远闪烁着烟头的红光。

二、行为密码的深度嵌套

清晨咖啡杯旁的香烟,工作会议间隙的吞云吐雾,这些重复千次的行为在纹状体刻下生物钟般的印记。心理学实验显示,吸烟动作本身能激活小脑的运动记忆区,形成独立于尼古丁依赖的行为成瘾。就像键盘侠听到消息提示音就摸手机,烟民的特定场景会触发自动化的吸烟程序。

在社交维度,烟雾构筑起独特的沟通结界。北京中关村写字楼的吸烟区调查显示,72%的商务合作萌芽于借火瞬间。这种社交货币属性让戒烟如同退出某个隐秘俱乐部,需要重新定义所有社会关系网络。

三、恐惧织就的心理迷宫

戒断反应制造的双重恐惧令人却步:生理上,心率和血压在停吸后6小时开始波动,持续3周的戒断期如同经历神经系统的旱季;心理上,体重可能增加4-6公斤的预期触发形体焦虑。更隐蔽的是身份认同危机——当“老烟枪”变成“前烟民”,需要重构维持三十年的自我认知。

认知失调催生精妙的自我欺骗:“低焦油香烟更安全”的谎言让伤害持续,“最后一天”的承诺在午夜钟声中失效。这种心理防御机制如同烟雾弹,暂时缓解认知冲突却加固了成瘾牢笼。

现代神经影像技术揭示了令人振奋的事实:戒烟1年后,大脑灰质体积开始恢复;5年后,心血管风险回归常人水平。破解成瘾密码需要认知行为疗法与药物干预的精密配合,如同为大脑重装防毒系统。每个深夜徘徊在便利店门口的烟民都在等待黎明——当科学理解取代道德批判,戒断之路上将亮起更多希望的指示灯。