中国经过了几十年改革开放的发展,老百姓已经不再为吃不饱饭发愁,山珍海味也不再是梦想的美食,早已走进了寻常百姓的日常生活,每餐吃饱吃好也给人们带来了新的健康问题,如肥胖、高血压、糖尿病、高脂血症等等。与之相比,相关研究显示,每餐吃八分饱(约80%饱腹感)比吃十分饱更有利于长期健康,尤其对代谢调节、抗衰老和慢性病预防具有显著优势。

一、科学依据:八分饱的5大健康益处

1. 延长寿命与抗衰老

动物研究:热量限制(减少20%-30%)可使线虫、小鼠寿命延长30%-50%,并延缓衰老相关疾病(如癌症、阿尔茨海默病)。

人类证据:CALERIE试验(2022)发现,每日减少12%热量摄入持续2年,显著降低衰老生物标志物(DNA甲基化年龄、C反应蛋白),改善代谢功能。

2. 优化代谢指标

血糖控制:八分饱减少餐后血糖波动,降低胰岛素抵抗风险(《Cell Metabolism》2023)。

血脂改善:持续6个月的八分饱干预可使甘油三酯下降15%,HDL(高密度脂蛋白胆固醇)上升8%(美国心脏协会数据)。

3. 保护心血管系统

减少内脏脂肪堆积,降低动脉粥样硬化斑块形成风险。

过饱导致的血液黏稠度升高风险下降40%(《欧洲心脏病学杂志》研究)。

4. 降低癌症风险

热量限制减少IGF-1(胰岛素样生长因子)水平,抑制肿瘤细胞增殖(《Science》2021综述)。

肥胖相关癌症(如乳腺癌、结直肠癌)风险下降25%-35%。

5. 增强脑功能

八分饱促进脑源性神经营养因子(BDNF)分泌,改善记忆力和认知功能(《Nature Aging》2023)。

阿尔茨海默病风险降低约30%(基于芬兰老年队列研究)。

二、实践指南:如何科学实现“八分饱”

1. 主观判断标准(2步法)

第一步:进食速度明显变慢,对食物渴望度下降。

第二步:胃部轻微充盈,但站立时无压迫感,停止进食后2小时不饿。

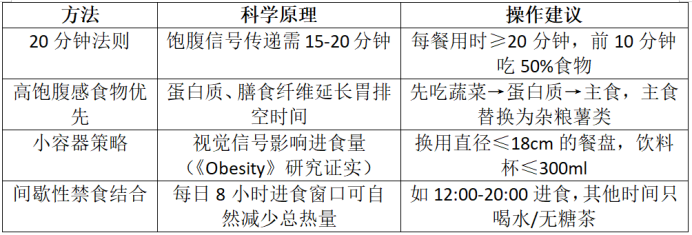

2.具体执行策略

3. 特殊人群调整

老年人:保证每日1.2g/kg蛋白质(防止肌肉流失),可少量多餐(4-5餐/日)。

糖尿病患者:八分饱需配合血糖监测,优先选择低GI食物(如藜麦、绿叶菜)。

孕妇/哺乳期:需增加300-500kcal/日,但避免过度饱食引发妊娠糖尿病。

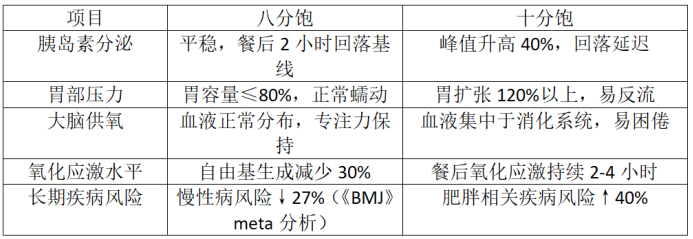

三、八分饱vs十分饱:关键差异对比

四、常见误区与风险规避

1. 误区:“八分饱=节食挨饿”

正解:需保证基础代谢需求(女性≥1200kcal/日,男性≥1500kcal/日),营养不良者需补充营养素。

2. 误区:“可以靠零食补足热量”

风险:零食高糖高盐会抵消代谢获益,建议加餐选择坚果、希腊酸奶等高营养密度食物。

3. 执行风险:肌肉流失

对策:每日摄入优质蛋白(每餐20-30g),如鸡蛋、鱼类、豆制品,并配合抗阻训练。

五、长期健康收益数据

预期寿命:持续20年八分饱习惯,全因死亡风险下降14%-23%(美国NIH-AARP研究)。

医疗费用:中年期坚持八分饱,老年期医疗支出减少约19%(中国慢性病前瞻性研究)。

六、专家共识建议

1. 中国营养学会(2023):推荐“饥饿感消失即停筷”,避免“光盘行动”带来的过饱风险。

2. WHO:将“避免过度进食”纳入慢性病一级预防策略。

3. 实操口诀:“细嚼慢咽七成饱,高纤蛋白不能少;餐后微饿刚刚好,代谢年轻疾病跑”。

通过科学量化(如控制餐盘大小、设定进食时间)而非单纯依赖主观感受,可更有效实践八分饱,建议搭配智能手环监测餐后心率和活动消耗,形成个性化饮食反馈系统。

参考文献:

1、2023《柳叶刀》全球饮食与慢性病报告

2、CALERIE-2试验5年随访数据(Nature Aging, 2023)

3、中国健康与营养调查(CHNS)30年队列分析