现在,随着我们心理健康知识的普及,越来越多的人知道了“抑郁症”。但是很少人能正在知道它,为什么“郁抑症”频繁被我们提及?目前国内对于抑郁症的部分前沿研究结果如下:

一、中国抑郁障碍患病率调查

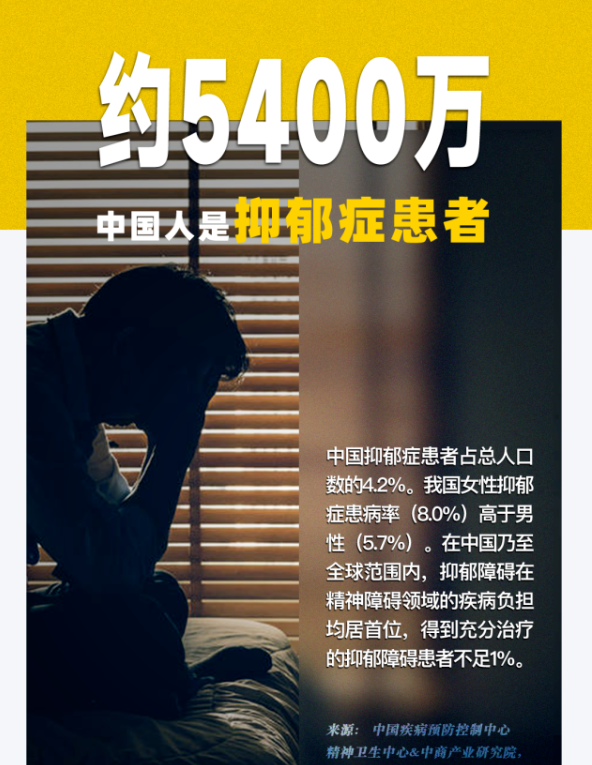

我国约有5400万抑郁症患者

女性患病率(8%)高于男性(5.7%),在中国乃至全球范围内,抑郁障碍在精神障碍领域的疾病负担居首位。

得到充分治疗的抑郁症患者不足1%。

来源:《柳叶刀-精神病学》(The Lancet Psychiatry)在线发表由北京大学第六医院黄悦勤教授领衔的《中国抑郁障碍患病率及卫生服务利用的流行病学现况研究》。

有些可能还没有被发现,有些发现了没有及时治疗导致病情耽搁的有大部分。

二、2022国民抑郁症蓝皮书

抑郁研究所在抑郁症患者群体中收集了6670份有效问卷,共同打造此份《2022年国民抑郁症蓝皮书》。

从国民抑郁症现状、抑郁症患者现状、患者就医现状、患者用药现状以及预防与干预等5个方面,客观、全面反映我国抑郁症全貌及变化,呼吁国民高度重视心理健康,并探讨更有效的新兴治疗方式。

01

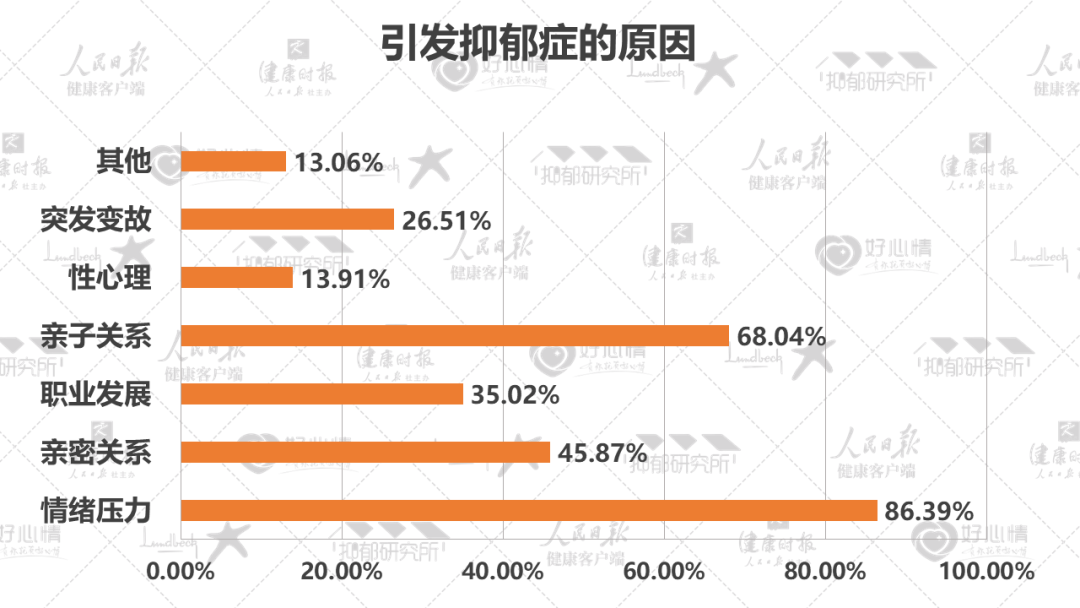

引发抑郁的原因

分别有86%和68%的患者认为:

引发抑郁症的主要原因是情绪压力和家庭亲子关系;

其次是亲密关系和职业发展,分别占45%和35%。

很多时候,人们会把负面情绪埋在心里,不仅无法化解,反而有陷入抑郁的风险。

事实上,这些情绪需要被正视和表达,我们需要意识到:负面情绪的存在本来就是正常且普遍的。

02

50%抑郁症患者为在校学生

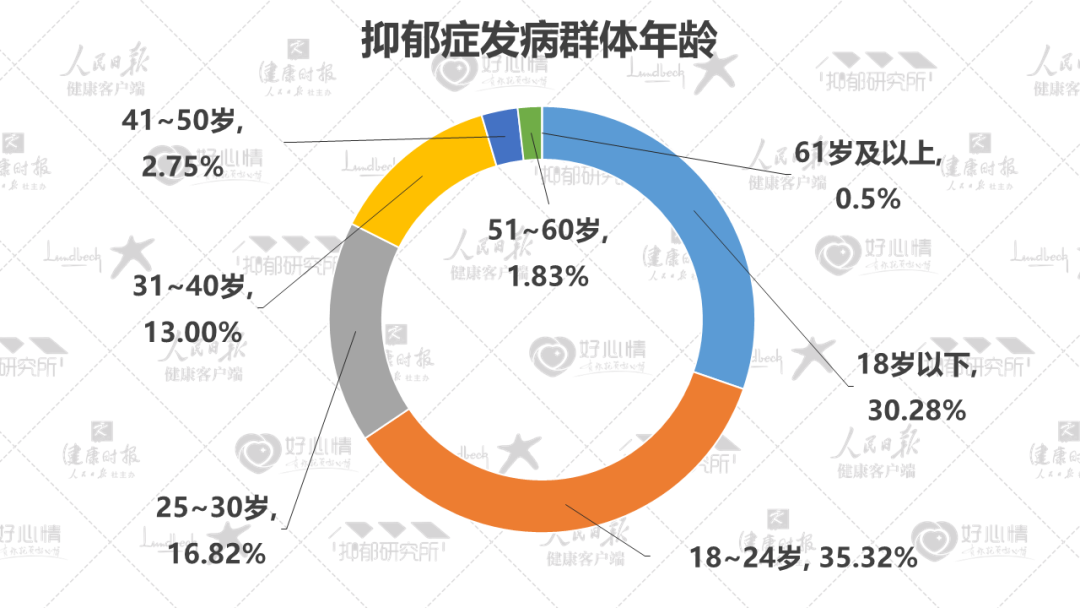

18岁以下的抑郁症患者占总人数的30%;

50%的抑郁症患者为在校学生。

抑郁症发病群体呈年轻化趋势,社会亟需重视青少年心理健康。

青少年抑郁症患病率已达15~20%,接近于成人。

有研究认为,成年期抑郁症在青少年时期已发病。

03

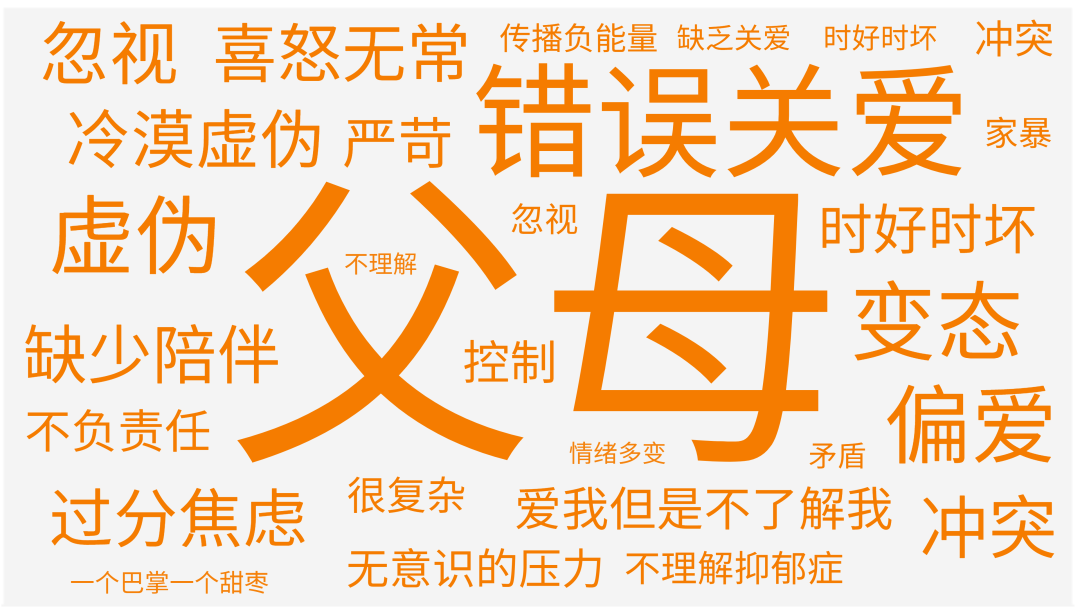

被忽视的青少年抑郁症:

生病的孩子,往往有个生病的家

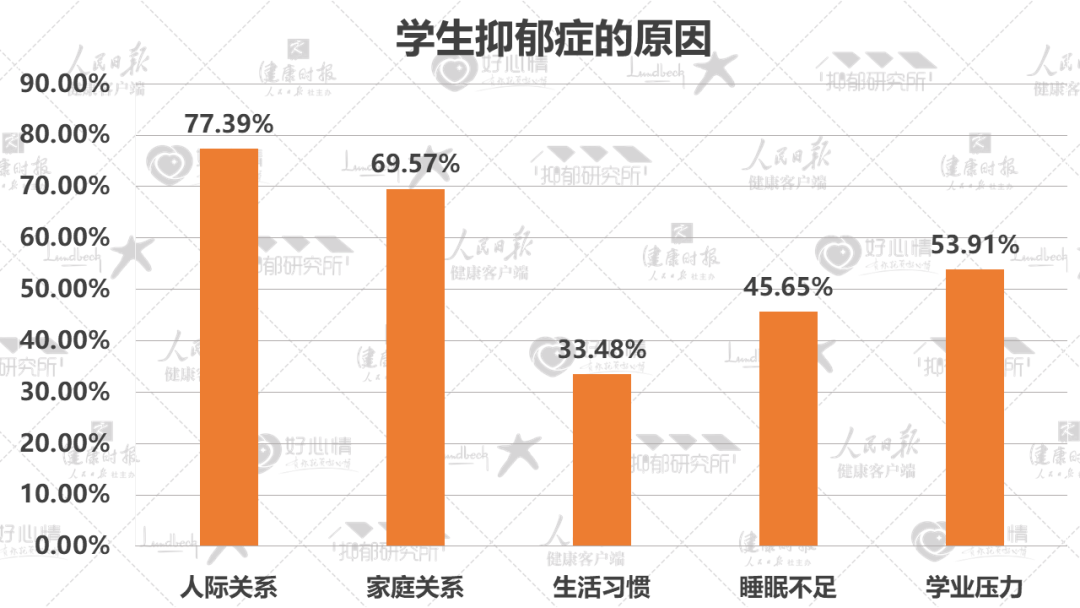

77%和69%的学生患者在人际关系和家庭关系中易出现抑郁。

63%的学生患者在家庭中感受到严苛/控制、忽视/缺乏关爱和冲突/家暴。

对青少年患者而言,父母是其就医前极为关键的一环。他们能否及时察觉孩子的异动,并给予有效的关注和引导,在很大程度上决定了孩子未来的病情走向。

很多家长都只看到孩子的行为表现,却看不到背后的情绪和精神因素,把问题简单定性为不爱学习、青春期叛逆或者意志力薄弱。

长此以往,导致青少年的抑郁之路“道阻且长”,甚至出现自残、自杀等倾向。

青少年罹患抑郁症的现象不容忽视,我们应当在社会、家庭、个人之间构成良好的动态系统,相互影响、促进改变。

三、抑郁症的病因

社会因子:如不幸的童年(遭受身体虐待等)、压力事件(事业、丧偶等)、人际支持网络、社交技能欠缺(家人过度干涉、压力大无朋友支持等)。

心理因子:如负向三角(对自己、世界和未来持有负向观点)、思维反刍(重复沉浸于过去悲伤经验及思考)等。

四、关注儿童青少年心理健康

1.跟孩子的朋友、同学了解孩子最近的心理状态,是否发生了什么事情导致孩子出现情绪的异常反应。

2.主动跟孩子交流,了解孩子的内心状态,鼓励孩子表达内心的感受,可以询问孩子是否需要父母和老师的帮助。

3.如果孩子表现出抗拒也要尊重孩子的意愿,也可以跟专业心理老师交流孩子的情况,请求心理老师及学校的帮助。

4.孩子出现心理问题,父母要理性地接受:“孩子是真的病了!”它像躯体疾病一样,需要积极治疗,要积极地帮助孩子寻求专业医生的帮助。

5.对未成年的孩子,父母最好陪同一起去见医生,一起了解孩子的病情进展、药物以及心理治疗的效果,根据病情及时调整治疗方案。