经典妇产科教科书中对子宫腺肌病痛经特点的描述是逐渐加剧的进行性痛经。痛经常在月经来潮的前一周开始,或随月经来潮疼痛开始,月经初期疼痛明显,月经结束后逐渐缓解。疼痛以下腹部为主,呈坠胀痛或牵扯痛,常伴有腰骶部胀痛及肛门坠胀感,并可向会阴部、大腿内侧放射,疼痛剧烈时可伴出汗、恶心、呕吐、四肢发冷、面色苍白。病情严重的患者,月经间期也可有下腹部及腰骶部的胀痛不适(慢性盆腔痛)。可因妊娠及哺乳而出现痛经症状缓解的情况,但月经恢复后,痛经症状大多继续进展。虽然痛经并不是子宫腺肌病的特异症状,其他一些疾病也会引起痛经,例如子宫肌瘤、原发性痛经等,但是渐进性痛经却被认为是子宫内膜异位疾病的典型表现,并且子宫腺肌病的痛经比子宫内膜异位症的痛经更加明显。

子宫腺肌病的痛经目前主要认为是由于子宫平滑肌的痉挛性收缩所引起。异位的子宫内膜在体内雌孕激素的影响下在肌层内生长,发生周期性变化,随卵巢激素水平的下降而发生撤退性出血,形成局部出血灶并伴随病灶周围平滑肌细胞增生、肥大,使子宫增大。这是子宫腺肌病痛经的形态学基础。在此基础上,异位内膜病灶周期性变化,发生炎性反应,病灶局部前列腺素合成增加,病灶周围神经纤维密度增加,使子宫肌层更容易受到刺激而痉挛性收缩,导致子宫平滑肌缺血,加上痛经敏感性增加,因而痛经症状更突出、且程度较重。

子宫腺肌病病情严重的患者会发展为慢性盆腔痛。什么是女性慢性盆腔痛?它是指持续存在6个月以上的严重而且痛苦的疼痛,它可以周期性、间歇性、情境性或慢性持续存在。在某些患者中,躯体上的改变或疾病是导致慢性盆腔痛的主要原因,而另一部分患者的疼痛主要与情绪冲突和精神压力有关,两者也可同时存在。子宫腺肌病是导致慢性盆腔痛最常见的器质性疾病之一,其慢性盆腔痛多发生于继发性痛经的数年后,其疼痛可有一定的规律性,即月经数日后出现盆腔间歇性胀痛不适,其疼痛程度较痛经轻微,伴肛门坠胀感及腰骶部酸胀感,部分可自行缓解,缓解期无任何不适,疼痛多发生在午后及夜间,每个周期连续发作7~10天可自愈。病情严重的患者可表现为持续不缓解的下腹部疼痛及酸胀不适,甚至可伴有双下肢酸胀乏力,原因可能与各类炎性因子或神经源性因子导致的中枢神经致敏及痛觉过敏相关。这也是部分患者即便切除全子宫,还是无法完全缓解疼痛的原因所在。

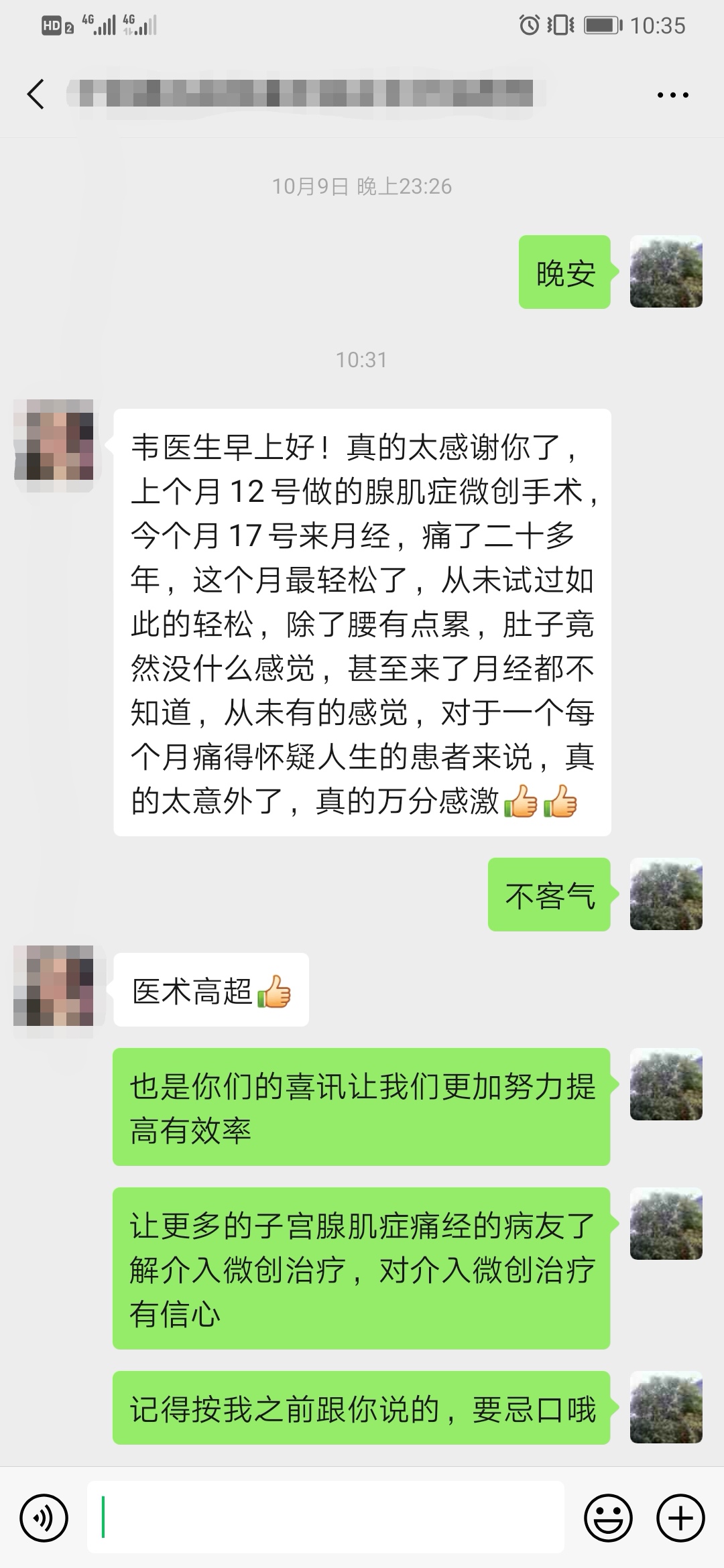

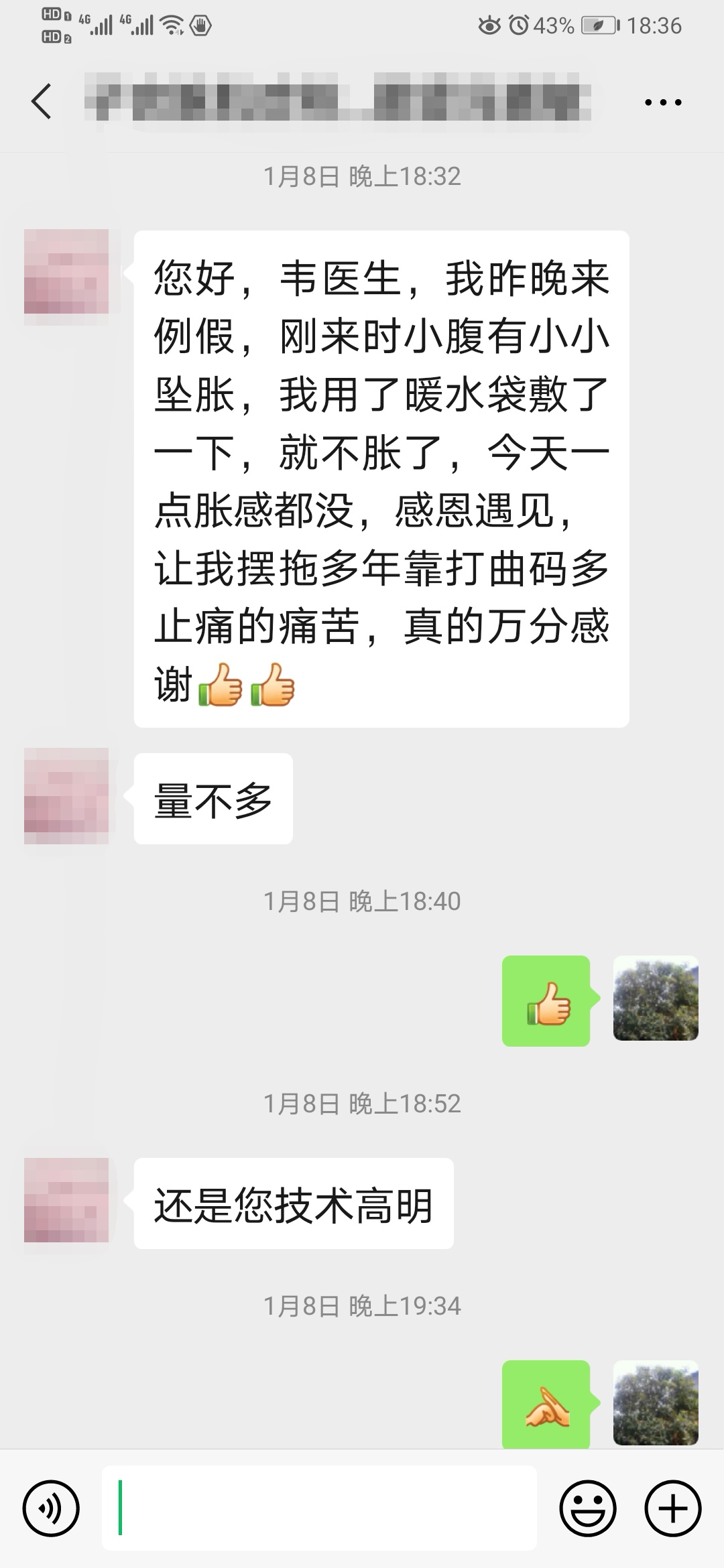

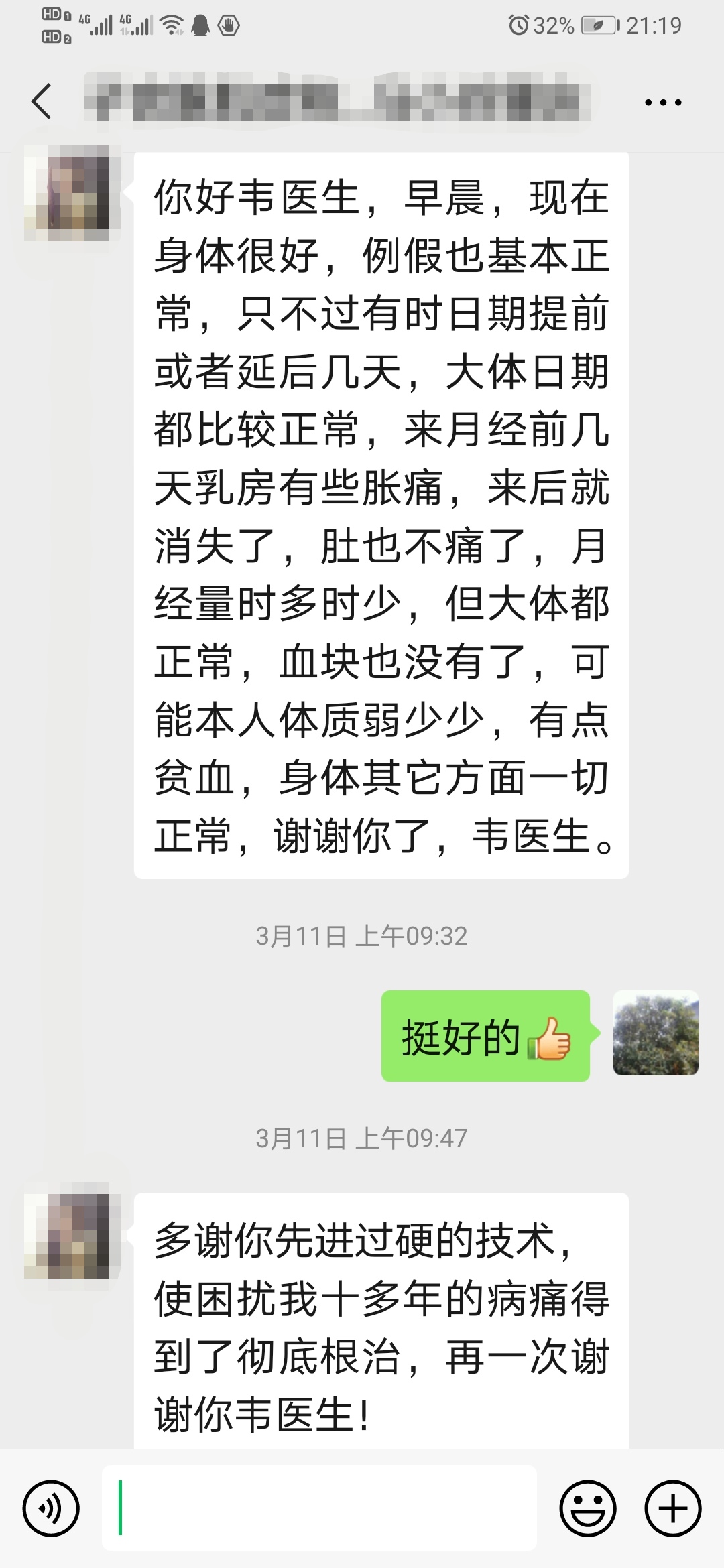

目前子宫腺肌病痛经的治疗方法很多,主要有药物治疗(中药、西药),曼月乐环、介入微创治疗、腹腔镜部分切除及全子宫切除等治疗方法。以下是介入微创治疗最近几年的病例。